丸の内線 東高円寺駅 1番出入口から徒歩2分

03-3311-4811

03-3311-4811

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |

| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |

03-3311-4811

03-3311-4811

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |

| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |

足部とは、くるぶしから足先までの部分で、足関節から足先までの外観や機能を代償する義足部品を指すこともあります。

足部は、7つの足根骨(そくこんこつ)、5本の中足骨(ちゅうそくこつ)、14本の趾骨(しこつ)で構成されています。

また、距腿関節(きょたいかんせつ)、距骨下関節(きょこつかかんせつ)、横足根関節(おうそっこんかんせつ)、足根中足関節(そっこんちゅうそくかんせつ)、中足趾節関節(ちゅうそくしせつかんせつ MTP関))、趾節間関節(しせつかんかんせつ)などの関節があり、立位や歩行、走行時の筋肉活動と円滑な関節運動を行っています。

足関節に力が加わり起こるケガのうち、骨折や脱臼以外の疾患を捻挫(ねんざ)と診断します。

レントゲンをとった際に異常が見られないことが特徴の足関節のケガです。

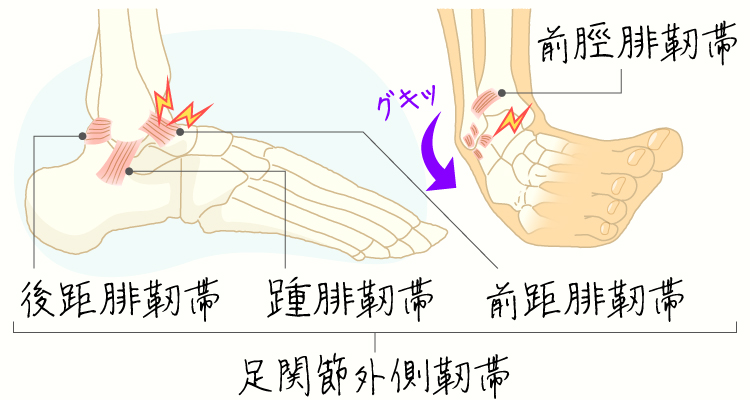

足関節の軟部組織(靭帯や腱等)や軟骨(関節軟骨や半月版、関節唇等)などが断裂や損傷した状態であり、主に足関節外側靭帯という足関節の外くるぶしの下側にある靭帯を損傷することが多いです。

足関節外側靭帯は、前距腓靭帯(ぜんきょひじんたい)、踵腓靭帯(しょうひじんたい)、後距腓靭帯(こうきょひじんたい)と3つに分かれており、捻挫の場合前距腓靭帯を損傷することが多く、ついで踵腓靭帯の損傷となり、後距腓靭帯の損傷が起こることは稀です。

足関節を内側に強く捻ることで、足関節を支えている靭帯が伸ばされ損傷や断裂を起こします。

スポーツのジャンプ着地時に人の足の上に乗っかってしまい捻ることや、床で滑ってしまい足を捻ることが多く発生します。

接触プレーの多いサッカーやラグビー、野球や、体操競技やテニスなどで多く発生します。

また、軽度であると思い放置しておくと足関節が不安定な状態のまま戻らなくなることがあり、足関節の捻挫を繰り返し起こすようになり、関節軟骨の損傷が進行し、変形性足関節症になる危険性もあります。

受傷してから腫れ上がるまで時間がかかる事もあるため、捻ったら早めにご相談ください。

足関節内外側靭帯損傷の初回受傷の場合、手術治療を行う事は極めて稀で、ほとんどの場合は保存療法によって治療を行います。

受傷直後であれば、RICE処置(Rest(安静)、Icing(冷却)、Compression(圧迫)、Elevation(挙上))をおこないます。

損傷が軽度の場合には弾性包帯で固定する程度で早い段階で理学療法を開始します。

損傷が高度の場合には、1週間から10日程度ギプス固定を行い、装具を装着し理学療法を開始します。

装具は不安定性の改善をみながら、数週間週間装着します。理学療法の初期は消炎処置を中心に行い、徐々に筋力強化や可動域訓練を行います。

既に何度も捻挫を繰り返しており、スポーツ活動や日常生活の制限が著しい場合には手術的治療によって靱帯再建を行う場合もあります。

多くの捻挫は、2,3週間程度の安静で強い痛みが取れ、基本動作で痛みを感じることがなくなります。

ただし適切に治療せず、再度スポーツ等で負荷がかかると痛みや腫れ、ぐらつきが出てくることがあります。

付加をかけ過ぎると悪化することもあり、最悪の場合ですと変形性足関節症に進行することもありますので、初期治療が非常に大切です。

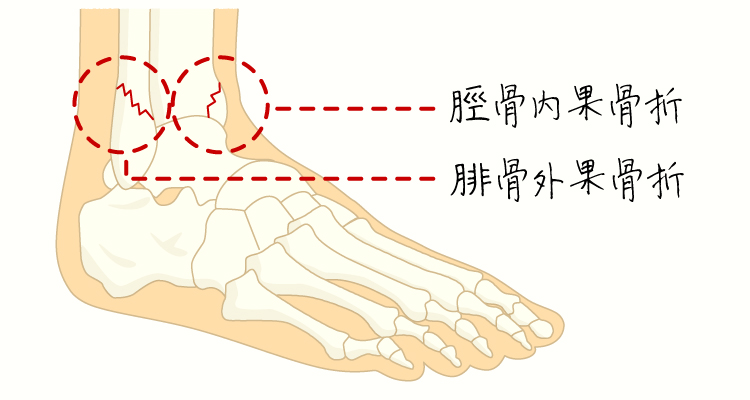

足関節周囲骨折とは、足首の周辺にある脛骨(けいこつ)や腓骨(ひこつ)、距骨(きょこつ)などの骨が折れた状態です。

激しい外力が加わることで起こり、体重を支え、歩行や走行を可能にする非常に重要な部位で、スポーツや交通事故などが原因となることが多いです。

症状としては、足首の痛みや腫れ、内出血が現れます。歩行困難や足首の可動域制限も起こり、重症の場合は骨の露出や異常な骨の変形も見られることがあります。

治療は、骨折の種類や状態によって異なりますが、通常は固定や手術による治療が必要です。

骨折の転位(ズレ)が少ない場合や徒手整復で整復位が得られれば、外固定で保存的に治療します。

整復位が得られても保持が難しく不安定性が強い場合や、十分な整復位が得られない場合は関節内骨折なので少しでも転位があれば、手術が必要になります。

固定には、ギプスやブーツが使用し、手術には骨の位置やずれに応じた骨片の整復や固定、人工材料を用います。

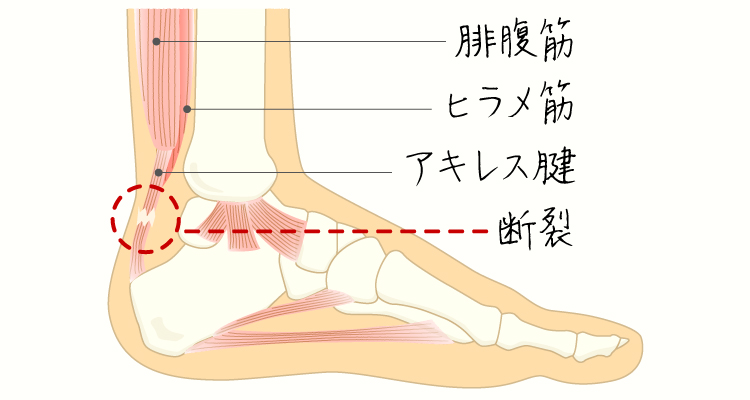

アキレス腱は、ふくらはぎ(下腿三頭筋(かたいさんとうきん))の筋肉が足首部分で束になり、アキレス腱というひも状の組織となり、かかと(踵骨(しょうこつ))に付着しています。

この足首に近い部分が断裂した場合をアキレス腱断裂といいます。

運動機能は踵を上げる動作、つまり、つま先立ちやダッシュ、ジャンプ時の蹴る動作が重要な役割を担っているため、スポーツにおいてはアキレス腱は非常に重要な役割を果たしています。

30歳くらいからアキレス腱の変性変化(主に老化)が進行し、徐々に腱の柔軟性が低下してきます。

さらに体重増加などで腱への負担が増え、無理な体勢を強いられたり、筋力の低下などが受傷の原因となっています。

受傷原因はスポーツが約9割を占め、残りは60歳以上に多い転倒や転落など不慮の事故によります。

アキレス腱断裂は、30~40歳代の男性に好発し、スポーツ外傷の中でも重症度が高く、競技復帰までに平均6か月~12か月程かかると言われています。

また、アスリートにおいては、アキレス腱断裂の治療後、機能やパフォーマンスが改善せず、引退の原因になることも少なくありません。

アキレス腱断裂では、受傷時に突然、足関節後方部の痛みを自覚します。

また、受傷時の衝撃の強さからバットで殴られたなどと表現するされることがあります。

受傷直後は、痛みのため体重をかけれず歩行が困難な状況となりますが、少し時間が経つと歩行可能となることもあります。

歩行可能でも、つま先立ちができなくなるのが特徴です。

アキレス腱断裂においては、保存療法(ギプスや装具で治す方法)や手術(断裂した腱を縫合する方法)があり、いずれも予後は良好です。

近年は保存療法、手術療法のいずれにおいても早期の機能回復を目的としたリハビリテーションの有効性があるとされています。

いずれを選択しても基本的な治療期間に大差はなく、およそ半年~1年程度を要します。

アスリートにおいては、手術が競技復帰までの期間が短くなるという報告も散見されます。

両治療法共に固定装具が取れたら両足つま先立ち練習や軽いジョギングを行います。ダッシュなど受傷原因となった動作は最も注意すべきであり、リハビリテーションの最終段階で行ないます。再断裂はギプスや装具解除後に起きやすいので、この時期は転倒に要注意です。

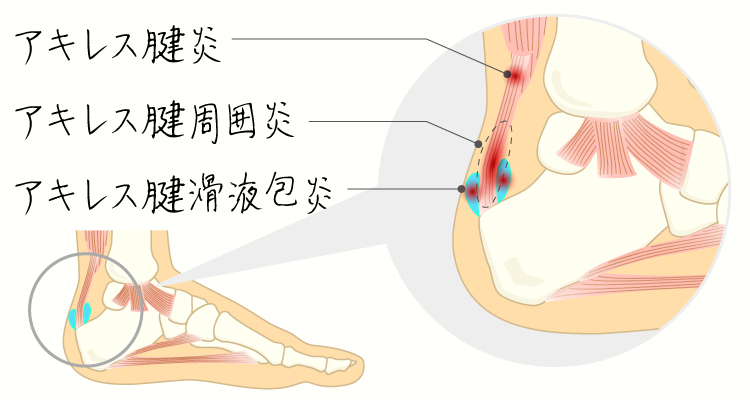

アキレス腱炎はアキレス腱自体に炎症が起っている状態で、アキレス腱周囲炎はアキレス腱の周囲にあるパラテノンという薄いゼリー状の組織に炎症が起こっているものです。

パラテノンはアキレス腱の代謝を助け、保護すると同時にアキレス腱の動きによって生じる摩擦を軽減させる役割があるとも言われています。

アキレス腱(周囲)炎は、かかとの骨(踵骨(しょうこつ))とふくらはぎの筋肉を結ぶアキレス腱や腱の周囲に過剰な負荷がかかり、炎症を起こした状態のことです。長距離ランナーや中年以降のスポーツが好きな方によく発症する疾患で、発症するとアキレス腱からかかとの後ろ側にかけて痛みや腫れ、押すと痛むなどの症状が現れます。

また、普段は体を動かす習慣がない方が急に運動したときにも発症することがあります。

痛みは運動を開始した直後や歩き出しに強く現れますが、運動を継続していると次第に軽減してくる特徴があるため、気のせいと思われやすい疾患です。しかし、一時的に良くなっても、アキレス腱を使いすぎると再発する可能性があるので、アキレス腱の痛みや腫れに気づいたら、お早めにご相談ください。

まずサポータや弾力包帯を使用して、足首の安静を図ります。

歩行障害が強いときは松葉杖などを使用して足に体重をかけないようにすることもあります。

踵が高めの靴に変えることも有効です。発症の原因となった動作や作業があれば、一定期間控える必要があります。

薬物療法は鎮痛作用のある外用剤や内服薬を用います。

またアキレス腱のストレッチやふくらはぎの筋力トレーニングなどの運動療法やテーピング、電気や超音波などの物理療法なども併用して疼痛軽減、再発防止に努めます。

痛みが強い場合はステロイドや局所麻酔薬を注射することもありますが、繰り返し投与するとアキレス腱が弱くなって断裂するなどの副作用もあるので、注意が必要です。

これらの治療で多くは回復しますが、痛みが改善しないときはアキレス腱の変性した部分の切除や骨棘の切除、滑液包の切除といった手術を検討します。

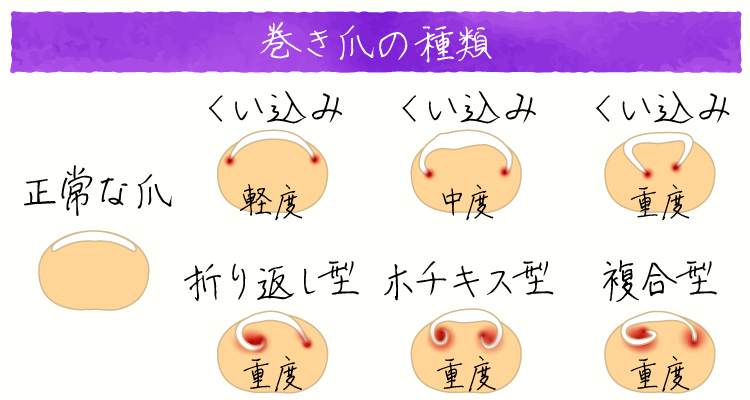

爪の端が内側に巻いてしまう爪の変形です。爪の変形だけではなく、爪の下の骨にも突出や骨棘などの変形を伴うことがあります。

多くは足の親指に生じますが、そのほかの足や手の指にも生じることがあります。

歩行時や運動時に、爪の先端部分が圧迫され、足の指先に痛みを生じたり、爪の下に血腫を生じたりすることがあります。

一方で、爪が強く弯曲していても痛みが全くないこともありますが、爪の弯曲が強く厚くなると爪切りが難しくなり、爪が突出すると靴や靴下を履くのが難しくなるため、生活に支障が出ることがあります。

また、巻いた爪の端が皮膚に食い込んで陥入爪(かんにゅうそう)の原因となることもあります。

巻き爪は先のとがった靴などによって、爪が横方向から圧迫されることが主な原因とされています。

また、足の指に力のかからない寝たきりの方や車椅子の方、足に麻痺がある方にもよく見られます。

本来、足の指の爪は歩行時に下からの力を受けることによって、なだらかなアーチ形に保たれています。

この力が不足することで、爪が丸まってしまうと考えられています。

このため、足の痛みや変形(タコ、ウオノメ、扁平足、外反母趾など)、爪の疾患(爪白癬、陥入爪など)により、足の指を地面につけずに歩く状態になっていると巻き爪を起こしてしまいます。

そのほかにも、薬の副作用や遺伝的要素も影響していると考えられています。

巻き爪の治療は保存的治療が基本です。痛みがなく、生活に支障がなければ、必ずしも治療をする必要はありません。

ただ、爪切りには注意が必要です。痛みがあれば、保護により痛みを軽減させ、爪の変形に対しては、矯正法で改善させます。

ただし、装着中あるいは治療した部分の爪にしか効果がなく、新たに生えてくる爪では再発することが多いのが問題です。

手術は、変形した爪を除去し、爪の下面にある爪床と呼ばれる組織を平らに戻して、新しい爪が平らに生えそろうように誘導するものです。

爪の下にある骨が突出していれば、同時に削り取ります。

症状が短期間で治るのが利点ですが、手術終了後、新しい爪が生えそろって結果が出るまで少なくとも半年はかかります。

変形し、厚みのある爪のケアには、ニッパーやヤスリの使用が便利です。

爪の先端が引っかからないようにこまめに爪切りすることが勧められますが、深爪や爪の切り残しを避け、周りの皮膚を傷つけないよう注意が必要です。爪切りが難しい場合には、無理をせずにご相談ください。

特徴的な症状は足の母指(親指・母趾)の先が人差し指のほうにくの字に曲がり、つけ根の関節の内側の突き出したところが痛みます。

その突出部が靴に当たって炎症を起こして、ひどくなると靴を履いていなくても痛むようになります。

生まれつきの足の形(遺伝も大きく影響します)と生活習慣(靴を履く)が組み合わさって一定の条件を満たした場合、外反母趾が発症します。

どの種類の靴をどの程度使用すると発症するのかというのはわかっていませんが、幅が狭いかかとの高い靴が外反母趾発症のリスクを高くするのは間違いありません。

放置すると、変形が進行することはあっても自然治癒することはありません。

また人間は進化の過程で足のアーチ構造を獲得しました。踏み出す動力を生み出すバネ様作用、接地の衝撃を緩和するクッション作用、片足でも倒れにくくなる安定作用があります。

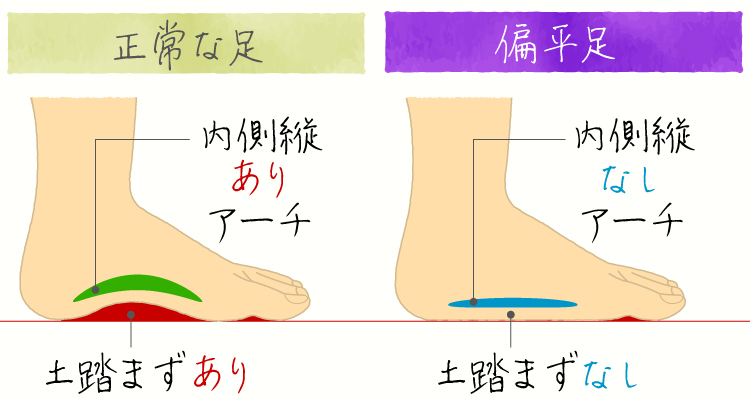

このアーチ構造は足の裏の足底筋膜という強靭な線維束によって作られていますが、このうち縦のアーチが弱いタイプを偏平足(へんぺいそく)、横のアーチが弱いタイプを開張足(かいちょうそく)といいます。

偏平足や開張足でも母趾のつけ根にねじれた力がかかりやすく外反母趾になりやすいといわれています。

変形は見た目に明らかで、痛みの程度が問題になり、母指の飛び出しを指で押すと痛む、靴を履いたときに痛む、靴を脱いでも常時痛むなどに分けられます。

内服、外用剤は痛みの軽減および変形の進行を抑えるために使用します。靴は母指のつけ根がフィットして指先はゆったりとした形で、ヒールは低く、柔らかい素材の靴がおススメです。また足のアーチを補強するような形のインソールを併用することも有効です。

ゴム紐を両足の母趾にかけて離す方向に力を入れるHohmann体操が有名で、軽度から中等度の外反母趾に対して痛みを軽減する効果が期待できます。また足の指でグー・パーを作って指を開く母趾外転筋運動も軽度から中等度の外反母趾に対して若干の変形矯正効果が期待できます。

痛いところを除圧するパッドや歩行時や夜間に使用する矯正用装具も有効です。

いずれも痛みを軽減する効果はありますが、使用を中止すると痛みが再発してしまいます。

変形が進み保存療法では痛みが抑えきれない場合は、手術の適応となります。

偏平足とは、足のアーチ(土踏まず)が低下または消失した状態を指します。

足には内側縦アーチ、外側縦アーチ、横アーチの3種類のアーチがあり、歩行時の衝撃を吸収して足の筋肉や関節を保護する役割を担っています。

偏平足になると、これらの役割が低下し、足の痛みや疲労、変形などの症状が現れる可能性があります。

偏平足の原因は、構造的な要因と機能的な要因に大きく分かれます。

構造的な要因としては足の骨にある靭帯や関節が緩く、足のアーチが形成されづらい状態が挙げられます。

機能的な要因としては足のアーチを形成する筋力の低下や偏った体重のかけ方による関節の硬さ、股関節の機能低下などがあります。

土踏まずは大人になるにつれて徐々に高くなるため乳幼児の頃は誰でも偏平足です。

大人になってからの偏平足は、年齢による腱の変性や体重の負荷によることなどの原因が考えられます。

かかとの骨が内側に傾いているので足にうまく体重をかけることができず、体が安定せず、片足立ちをしにくいのが特徴です。

激しい運動をする人は痛むこともありますが、病気と呼ぶほどのトラブルはありません。

だたし、土台である足が扁平足になると、足の重心位置の変化や動作中の不安定さが全身に連鎖的に作用し、姿勢の崩れが生じることで膝や股関節、腰の痛みや疾患に繋がってしまう場合もあります。

偏平足では、足の裏にある足の指を動かす筋肉の筋力低下なども生じている場合がほとんどで、これにより足のアーチを保持することができず、崩れてしまっていることが非常に多く見られます。

運動療法では、この足の裏の筋肉を鍛えて偏平足の改善を目指します。

具体的には足裏の筋力を鍛える足の指を動かす運動や、足のアーチを鍛えるつま先立ちなどがあります。

また足のアーチを支える構造を持った治療用のインソールを装着することも有効です。

治療だけでなく、再発予防として適度な運動や体重の維持、足に合った靴を選ぶことも偏平足の予防には有効です。

それでも改善のない場合や変形が高度の場合は、腱移行術や骨切り術・関節固定術などの手術を検討します。

偏平足は足の痛みや疲労感を伴うだけでなく、膝や股関節、腰など他の部位の疾患を合併するリスクも高めてしまいますので、お早めにご相談ください。

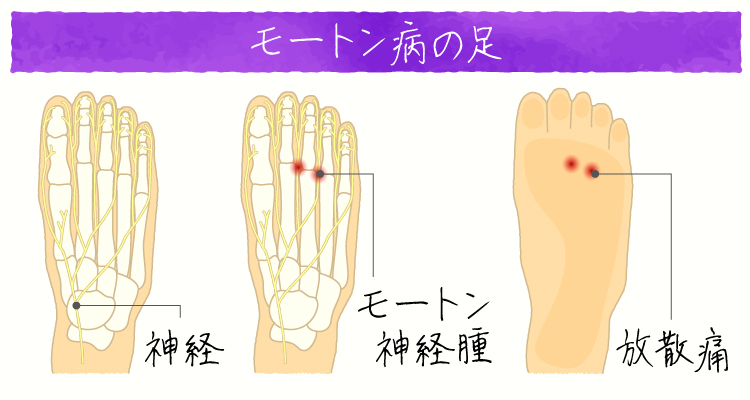

モートン病は足の指(足趾 そくし)へと向かう神経が、足の指の付け根の部位で圧迫を受けることで生じる神経障害です。

個人差はありますが、足の指の間のしびれや痛み、灼熱痛などの多彩な知覚症状が出現します。

40~60歳代の女性に多く見られ、部位では第3趾(中指)と第4趾(薬指)の間が最も多く、次に第2趾(人差し指)と第3趾の間が多いとされています。

神経が圧迫される原因には、中腰の作業やハイヒールの常用など、つま先立ちをする格好が長時間続くことや、外反母趾(がいはんぼし)など骨の異常があります。

ガングリオン(ゼリー状の内容物が詰まったこぶ)などの腫瘍が神経を圧迫する場合もあります。

また槌趾変形(つちゆびへんけい マレット指)といい、足の指がハンマーのような形状に曲がる変形でも同様な姿勢で生じやすくなります。

また、痛みは強く、時には、下腿まで及ぶことがあります。

まずは姿勢の指導と靴の変更(ソールを軟らかくすることやヒールを低くするなど)、足底挿板などを用いた保存的治療をします。

痛みが強ければ消炎鎮痛剤の内服や、麻酔薬を注射して痛みを軽減させる局所神経ブロック注射なども併用します。

モートン病は足前方の横アーチの低下が問題となります。横アーチの再獲得と悪化防止のため、アーチを形成する足自体にある筋肉のエクササイズや、アーチの低下を招きやすい足首の硬さを改善するためのストレッチも有効です。

数か月ほど様子を見て症状が回復しないのであれば手術が必要になることもあります。

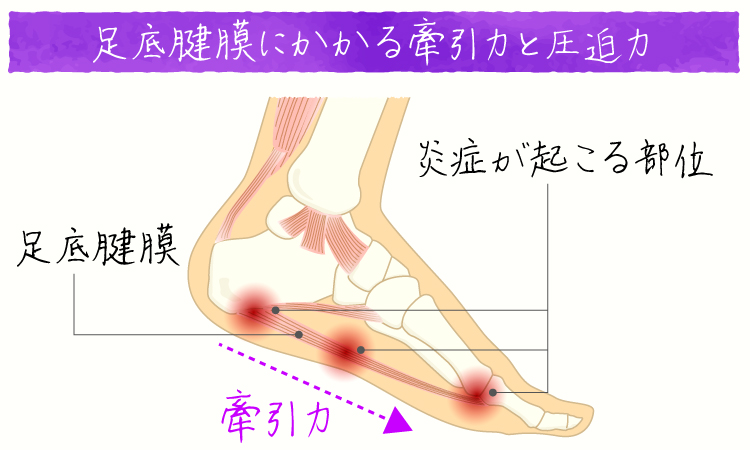

足底には、かかとの骨から足の指の付け根にかけて、強靱な繊維状の組織である腱が膜のように広がっています。これが足底腱膜です。

足底腱膜は足底の土踏まず(縦のアーチ)を保持して、歩行やランニングによる衝撃を吸収する役割があります。

さらに、その吸収した力を蹴り出しのエネルギーとして活用するウインドラス機構にも関与しています。

そのため足底腱膜の働きが悪くなると、足底が地面に着地するときの衝撃吸収や蹴り出す際の力のバランスが崩れ、走りにくさや歩きにくさを感じるようになります。

足底腱膜炎は、足の裏のかかとから指の付け根までを走る上記足底腱膜が炎症を起こして痛みが生じる疾患です。

誘発する要因としては、スポーツによる使いすぎをはじめ、長時間の歩行や立ち仕事、足に合わない不適切なシューズの使用、硬い路面でのトレーニング、足の筋力不足や柔軟性の低下、足の形の変形(偏平足や外反母趾)などが挙げられます。

とくに外反母趾は、足底腱膜炎と同じく、足のアーチ構造の崩れによって生じます。

縦アーチが崩れる足底腱膜炎に対して、外反母趾では横アーチが崩れてしまっている状態です。

外反母趾で横アーチを保持できなくなると、だんだん縦アーチも低下して足底腱膜炎を併発する場合があります。

足底部の痛みは、踵(かかと)に近い腱膜起始部に最も多く発生し、続いて中央部の土踏まず、遠位部の3ヵ所が好発部位です。

特に起床時や練習開始時に痛みが出やすい傾向があります。

慢性化すると、かかとの骨に骨棘(こっきょく)と呼ばれるトゲのような突起ができて、さらに痛みが増すことがあります。

過度のスポーツによるオーバーユースが原因の場合、練習量を調整する必要があります。

炎症を起こしている場合は、休養をとることが最善策です。痛みが治まるまでは安静にしてください。

痛みを取るために、非ステロイド性の消炎鎮痛剤や湿布で炎症を抑えます。

歩行が厳しい、仕事に支障が出てしまうほどの痛みを伴う場合は、ステロイドの注射を行うことがあります。

直接患部に注射するので、数日で痛みの改善が期待できますが、結果としての痛みを治療しているだけですので、原因を解決しておかないと再発するリスクが大きくなると考えられます。

続いてストレッチ運動、靴を変えること、靴の中に器具を装着することなどが有効です。

また、適度なストレッチや筋力トレーニングを行い、足底筋膜の柔軟性を保つことも重要です。

テーピング固定しアーチを作ることで、足本来のクッション機能をサポートすることも改善効果が期待できます。

保存療法で改善効果が乏しい場合や踵骨付着部の骨棘(こっきょく)による痛みが強い場合は、手術を検討します。

東京メトロ 丸の内線

東高円寺駅 1番出入口から徒歩2分

〒166-0012

東京都杉並区和田3丁目59−10 CTビル1・2F

※お車でご来院の際は

お近くのコインパーキングをご利用ください。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | - |

| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ▲ | ● | - | - |

現金のほか、以下の決済方法がご利用いただけます。