丸の内線 東高円寺駅 1番出入口から徒歩2分

03-3311-4811

03-3311-4811

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |

| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |

03-3311-4811

03-3311-4811

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |

| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |

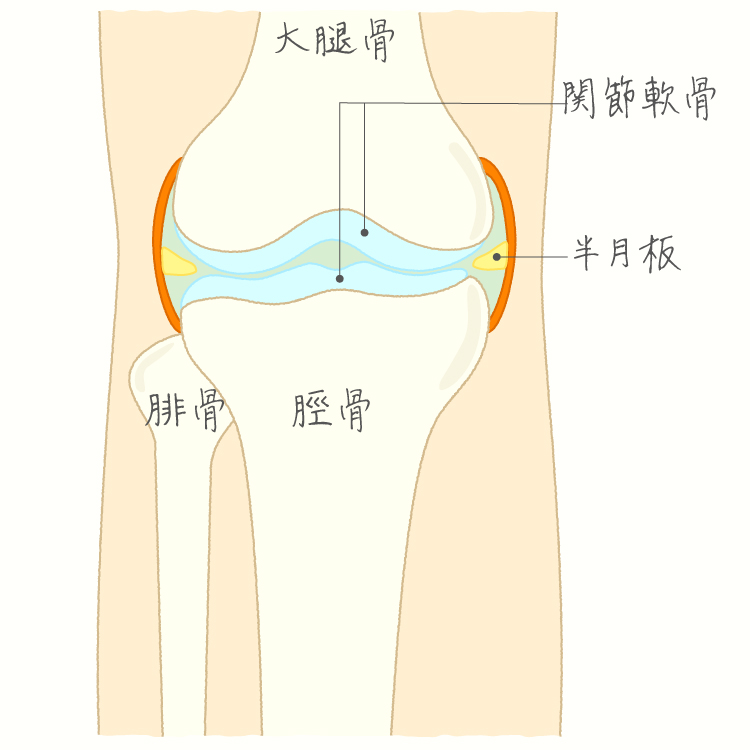

膝は、太もも(大腿骨 だいたいこつ)、すね(脛骨 けいこつ)、膝のお皿(膝蓋骨 しつがいこつ)の3つの骨で構成されており、靭帯や筋肉、関節のふくろなどの組織で覆われています。

大腿骨と脛骨は軟骨や半月板などを介して接しており、体重を支えています。

大腿骨と脛骨の接触部分は軟骨で覆われ、その隙間には半月板があり、膝への負担を減らしています。

膝の曲がる角度は、最大で約150度と言われています。

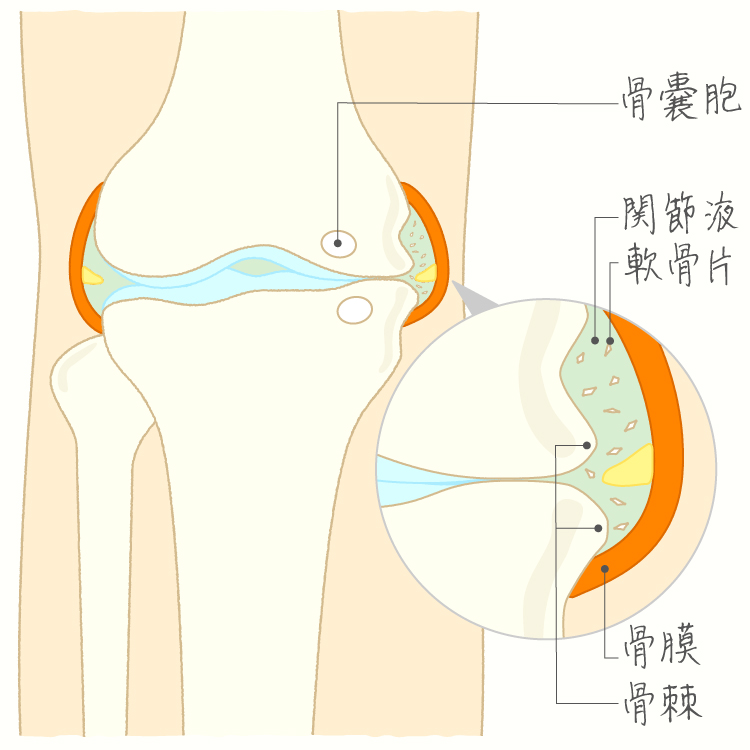

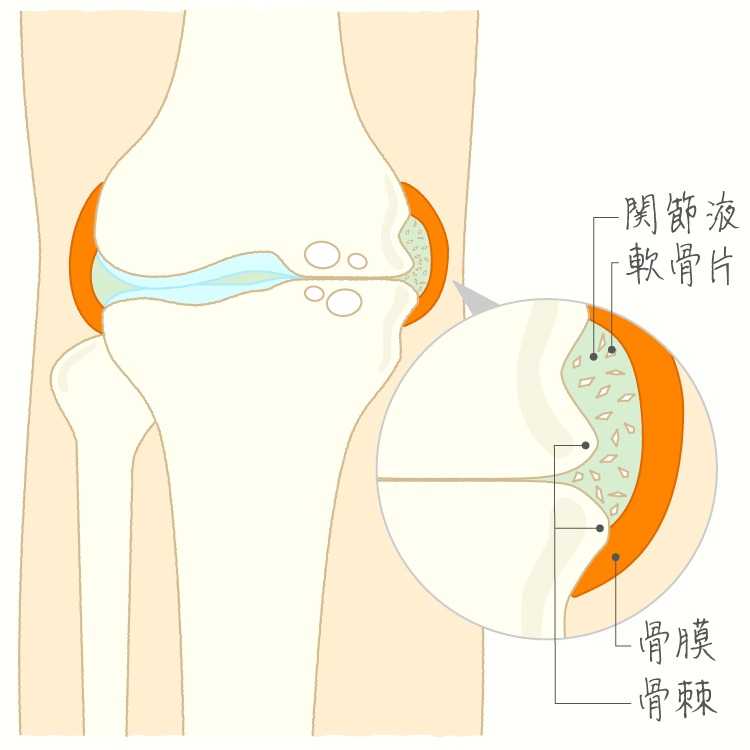

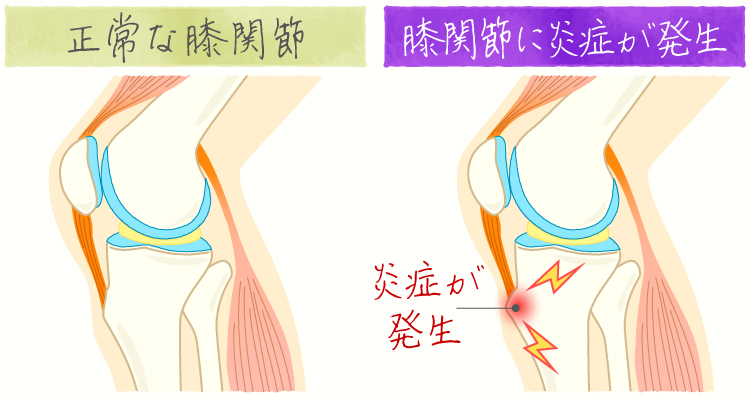

変形性膝関節症とは、膝関節の軟骨の質が悪くなり、少しずつすり減って歩く際に膝の痛みが出現する病態です。

初期では立ち上がりや歩きはじめなど動作の開始時に痛み、休めば痛みがとれますが、進行すると正座や階段の昇降が困難となり、末期では安静時にも痛みがとれず、変形が目立ち、膝がピンと伸びず歩行が困難になります。

日常生活で支障をきたすようになると、かなり変形性膝関節症が進行している可能性が高くなります。

また、進行すると外観上はO脚変形が顕著になります。

女性に多くみられ、高齢者になるほど発症率は高くなります。

原因は関節軟骨の老化によることが多く、肥満や遺伝も関与しています。

また骨折、靱帯や半月板損傷などの外傷、化膿性関節炎などの感染の後遺症として発症することもあります。

関節に痛みがあるとかばって力を加えなくなり、その結果筋力が低下し膝は不安定となり、軟骨がすり減り、さらに痛みが増強するといった悪循環がみられます。

まず痛みをできる限り早く取り除くことが一番ですが、一度擦り減った軟骨は再生しないため、進行を抑えることも重要です。

症状が軽い場合は痛み止めの内服薬や外用薬を使ったり、膝関節内にヒアルロン酸の注射などをします。

また大腿四頭筋(だいたいしとうきん)の強化訓練や関節可動域改善訓練などの運動器リハビリテーションを行ったり、膝を温めたりする物理療法を行います。

このような治療でも治らない場合は手術治療も検討します。これには関節鏡手術や骨を切って変形を矯正する手術、人工膝関節置換術などがあります。

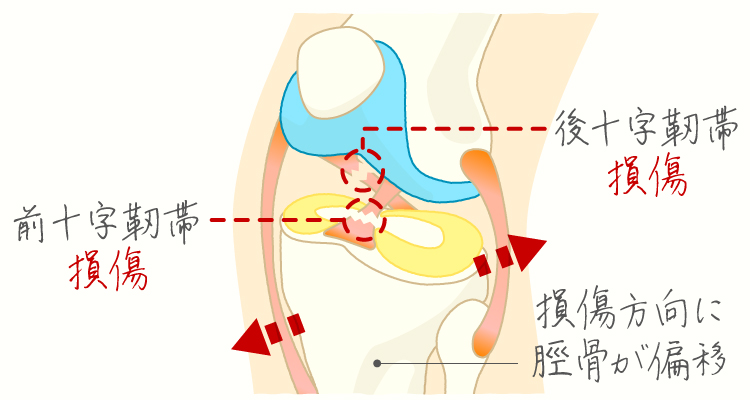

前十字靱帯は、脛骨((けいこつ)すねの骨)が前方向にずれることを防いだり、膝のねじれを制御したりと、膝の安定性を保つうえで重要な役割を担っています。

この前十字靱帯が緩んだり、一部または完全に断裂したりすることを前十字靱帯損傷と呼びます。

スポーツ外傷として多く、ジャンプ後の着地や疾走中の急激な方向転換またはストップ動作、相手との接触などによって、膝関節に異常な回旋力が加わることで損傷を起こします。受傷時には『ブツッ』という断裂音(だんれつおん)を感じたり、膝が外れた感じがしたり、激しい痛みを伴い、徐々に膝が腫れて曲がりが悪くなります。膝の関節内の出血も大きな特徴の一つです。

頻度としては少ないですが、後十字靱帯を損傷することもあります。

受傷直後は痛みで動けなくなることがほとんどですが、時間が経つにつれて症状が改善するため、通院を中断してしまう方も少なくありません。

損傷の程度によっては出血が起こらないこともありますが、靭帯損傷後は、膝関節内血腫が7割に生じます。

そのため、受傷直後に動くことができていても、時間が経つにつれて痛みや腫れが強くなり、だんだんと動くことができなくなります。

2~3週間すると痛みや腫れが改善して歩行可能となり、日常生活に支障がない程度にまで改善することも多いとされます。

ただ、症状が改善したからといって、前十字靱帯損傷が治ったわけではありません。

前十字靱帯は関節内に浮いた状態であるため、血液が供給されにくく、自身の力で修復することは難しいと言われています。

そのため、一度損傷した前十字靱帯は、手術で新しく作り直さない限りは治りません。

しかし、日常生活に大きな支障がないために通院を自己中断してしまい、治療をせずに放置してしまう患者さんもいらっしゃいます。

前十字靱帯を損傷したまま放置しておくと、膝の緩みが残った状態になります。

具体的には、膝崩れといって頻回に膝が「がくっ」と崩れ落ちたり、膝があらゆる方向にねじれやすくなったりします。

特にスポーツ選手では、これらの症状によって本来のパフォーマンスを発揮できないことが多くなります。

なかには前十字靱帯が完全に断裂した状態でもパフォーマンスを維持できる選手もいますが、関節軟骨や半月板に合併症が起こる危険性があるため、スポーツ復帰を望む場合には、原則手術を行います。

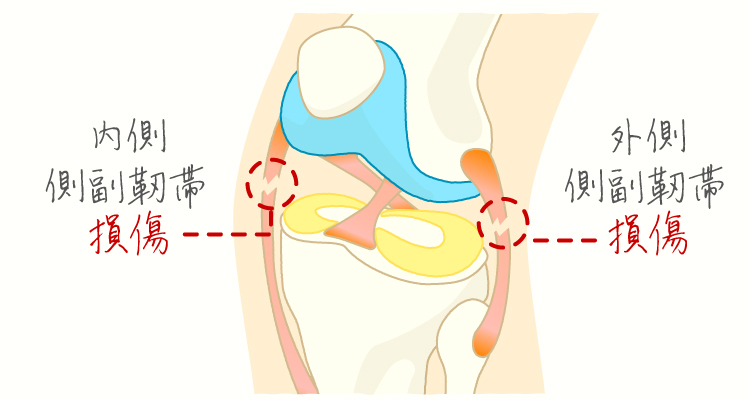

内側側副靭帯(ないそくそくふくじんたい)は膝の主要な4つの靭帯の一つで、関節の内側で脛骨と大腿骨を繋げています。

他の靭帯と比べて大きな靭帯で、関節の内側部分が開きすぎるのを防ぐ役割をしています。

膝の外側に大きな打撃を受けた時、膝の内側は自然と開き、内側側副靭帯は伸びるか切れてしまいます。内側側副靭帯(ないそくそくふくじんたい)は膝の主要な4つの靭帯の一つで、関節の内側で脛骨と大腿骨を繋げています。他の靭帯と比べて大きな靭帯で、関節の内側部分が開きすぎるのを防ぐ役割をしています。

膝の外側に大きな打撃を受けた時、膝の内側は自然と開き、内側側副靭帯は伸びるか切れてしまいます。

特にアメフトやラグビー、アイスホッケーなど他の選手と勢いよくぶつかり合うようなスポーツでは、その力が膝に加わることで痛めることが多いです。

また膝を極度に捻ることでも損傷することがあります。

症状としては膝の内側に痛みがでます。内側側副靭帯は大きな靱帯で、他靭帯のケガと比べても痛みが強い場合が多いです。

受傷後、すぐに腫れない場合もありますが、膝の内側部分に腫れが見られます。

膝が固くなり膝の曲げ伸ばしが難しくなります。

可動域が制限され膝の曲げ伸ばしが難しいため、階段を上る・椅子に座ることが困難になります。

内側側副靭帯が単一で損傷することは珍しいです。

ほとんどの場合で複合靭帯損傷を起こしている場合が多く、他の部位の損傷が疑われるので、お早目にご相談ください。

特にアメフトやラグビー、アイスホッケーなど他の選手と勢いよくぶつかり合うようなスポーツでは、その力が膝に加わることで痛めることが多いです。

また膝を極度に捻ることでも損傷することがあります。

症状としては膝の内側に痛みがでます。内側側副靭帯は大きな靱帯で、他靭帯のケガと比べても痛みが強い場合が多いです。

受傷後、すぐに腫れない場合もありますが、膝の内側部分に腫れが見られます。

膝が固くなり膝の曲げ伸ばしが難しくなります。

可動域が制限され膝の曲げ伸ばしが難しいため、階段を上る・椅子に座ることが困難になります。

内側側副靭帯が単一で損傷することは珍しいです。

ほとんどの場合で複合靭帯損傷を起こしている場合が多く、他の部位の損傷が疑われるので、お早目にご相談ください。

内側側副靭帯の単独靱帯損傷の場合には、手術ではなくリハビリテーション治療による保存的治療が選択されます。

受傷後急性期は、安静または短期の固定、冷却、弾力包帯などによる圧迫、患肢の挙上処置に続き、できるだけ早期から筋力訓練を開始します。

膝に不安定性がある場合は、損傷靱帯保護の目的で支柱付きのサポーター装用を検討します。

前十字靭帯や半月板との混合損傷や、重症度が高く保存的治療では治らないことが予想される場合には手術を検討します。

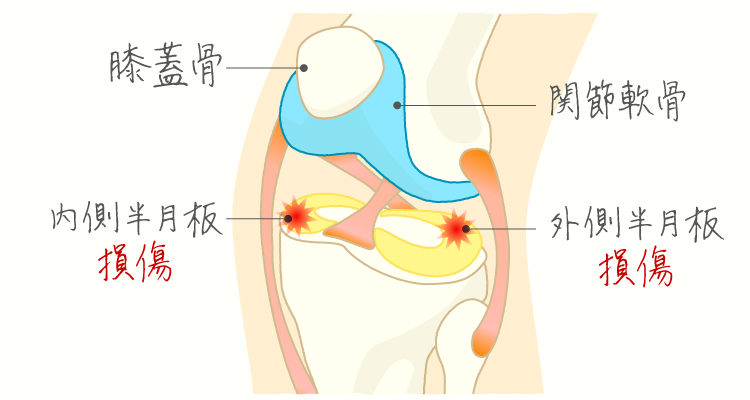

半月板は太ももの骨(大腿骨 だいたいこつ)とスネの骨(脛骨 けいこつ)の間にある軟骨組織です。

内側と外側に一つずつ存在し、関節にかかる体重を分散させたり、関節の位置を安定させる役割を担っています。

その半月板に、日常生活やスポーツなどで負荷がかかり、傷がついた状態を半月板損傷と呼びます。

スポーツ中の損傷では、ジャンプの着地や方向転換で起こることが多く、競技人口が多いため、バスケットボールやサッカーなどでの報告が多いです。

ハードなスポーツ中の損傷は半月板だけでなく、周囲の靱帯なども同時に傷めていることがあるため、重症化する場合もあります。

損傷は痛みを伴うことが多く、多くは損傷後しばらくすると膝が腫れてきます。

また痛みや腫れが治まっても、膝を動かした際の引っ掛かり感や膝がうまく動かせないといった症状が出ることがあります。

また、時には断裂した半月板が関節にはさまり膝が全く動かなくなってしまう状態になることもあります。

普段は痛みがなくても少しハードな運動を行うと痛みが出現したり、運動後に関節が腫れたりといった症状が出ることもあります。

通常ケガをすると、血液によってケガを治す物質が運ばれ、損傷部位の治癒が促進されます。

しかし半月板は血管が一部にしか存在せず、血流に乏しい組織であるため、自然治癒しづらい組織であることが知られています。

また、半月板は関節を安定させたり衝撃を吸収したりする役割を持っているため、直接の症状は治まっていても、それらの機能が低下して将来的に膝の変形が起こりやすくなるとも言われています。

損傷の程度が軽度である場合や、損傷された部位が血流の存在する場所で、ある程度の回復が見込める場合などは保存療法が選択されます。

痛みや炎症を抑える薬を内服したり、関節に水がたまった場合は水を抜く注射や各種注射、装具療法やリハビリを行います。

適切に治療を行い、二次障害を予防することが求められます。

手術は損傷した部分を切り取る切除術と損傷した部分を縫い合わせる縫合術に大別されます。

どちらも通常は、大きな切開を伴わない関節鏡を使用した手術が行われます。

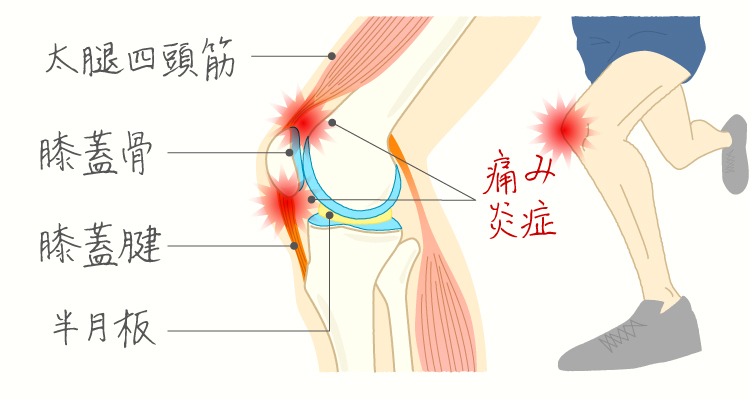

ジャンパー膝は膝蓋腱炎(しつがいけんえん)とも呼ばれ、ジャンプや着地、ダッシュやストップなど、急激な動作を繰り返すことによって、膝蓋腱に生じるオーバーユース障害の1つです。

大腿四頭筋(だいたいしとうきん)の収縮に伴い、膝蓋腱(しつがいけん)に強い牽引力が繰り返し加わって生じます。

繰り返しの負担により腱の微細な断裂し、これが繰り返されることで修復できなくなり腱自体が炎症を起こしてさらに脆弱になります。

数週間以上にわたり続くと、腱炎状態となります。

典型的な症状はジャンプや着地、長距離走行した際などに生じる膝蓋腱部(膝のお皿の下あたり)の痛みです。

そのため、思い切って跳べない、しゃがめない、全力で走れないなどのパフォーマンスの低下を訴えることが多くあります。

ジャンプ、着地を繰り返す競技に多く、男性に多いのが特徴です。

特に競技レベルが上がってくる中学~高校にかけて発症リスクが高くなる傾向にあります。

最初の症状は痛みです。膝蓋骨(しつがいこつ)のすぐ下に痛みを感じることが多く見られます。

はじめは動き出しや特定の動作のみの際に痛みを感じ、時間とともに痛みが増して、運動全般で痛みが出ることもあります。

進行すると日常生活、階段の上り下りや椅子からの立ち上がりでも痛みがでるようになります。

ジャンパー膝は大腿四頭筋の繰り返す収縮によるオーバーユース障害であり、その収縮に伴う膝蓋腱への負荷を軽減することが治療の基本になります。

競技の特性やジャンプ、ランニングの際の体の使い方、筋力、柔軟性をチェックし、痛みの原因を探します。

大腿や下腿の柔軟性が低下している場合が多いため、ストレッチも行います。

その他、膝蓋腱への負荷を分散させることを目的とした、おしり周りや足首などの患部以外もトレーニングを行います。

ジャンパー膝は半年で8割~9割前後の人は改善するとされていますが、一部の人は治療を受けても症状が改善せず治らない、という難治性膝蓋腱炎の状態になる方がいます。

難治性膝蓋腱炎ではストレッチや一般的な痛み止めなどでは十分に改善しません。

そのような場合は手術を検討します。

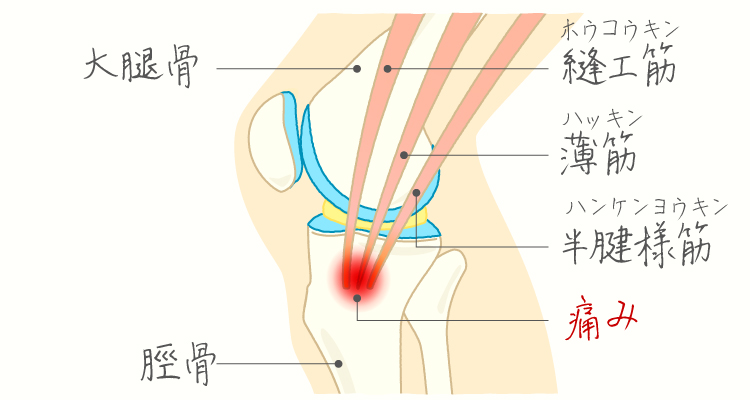

鵞足炎(がそくえん)とは鵞足(がそく)と呼ばれる膝関節の内側より下方に位置する脛骨付近で起こる炎症で、滑液包の内部に強い炎症が起こっている状態です。

鵞足炎は、ランニングや坂道の上り下りなどで膝を酷使すると発症しやすくなります。

鵞足炎を発症していると膝の屈曲や股関節を内転する動きで膝に痛みを覚えます。

鵞足(がそく)と呼ばれる部位は、膝から5㎝程度足側に存在している脛骨という骨の内側部分に位置しています。

一般的には縫工筋(ほうこうきん)、半腱様筋(はんけんようきん)、薄筋(はっきん)という、三種類の筋肉に付随している腱がその脛骨にくっついている場所を指します。

鵞足炎は、膝を酷使するランナーに多い外傷です。

それ以外でもアスリートやプロスポーツ選手に生じやすいといわれており、打撲などの外傷を契機に発症する可能性もあります。

オーバーユースが原因のため保存療法が中心となります。第一に局所の安静、ランニングなど運動の休止が重要です。

急性期には鵞足部のアイシングを行います。次に、縫工筋、半腱様筋、薄筋などのストレッチングを行い、鵞足の腱の緊張を減らします。

痛みが強い場合、消炎鎮痛剤の外用薬の使用や内服薬を使用する場合もあります。

また、超音波などの物理療法により筋肉の緊張緩和を行う場合もあります。

保存療法で改善がない場合、鵞足の腱周囲にヒアルロン酸や、ステロイドの注入を行うこともあります。

それでも効果がない場合には、鵞足を覆う支帯や腱鞘(けんしょう)をゆるめる手術も検討されます。

鵞足炎は再発しやすい外傷ともいわれています。そのため、焦らず治療を進めていく姿勢が大切です。

正式名称はオスグッド・シュラッター病といいます。

主に成長期の子どもが、膝前部と下部に生じる痛みや発赤(ほっせき)、熱っぽさを生じる病気です。

膝関節を屈伸する動作を過剰に行なったときに、膝蓋靭帯(しつがいじんたい)が付着する脛骨粗面(けいこつそめん)に負荷がかかることによるもので、バスケットボールやサッカーなどのスポーツを活発に行なう10~15歳の子どもに多く発症します。

成長期の子どもでは、骨の成長にその周囲の筋肉の成長が追いつかず、バランスがうまく取れていないことがあります。

その状態では筋肉に強度と柔軟性がなく、スポーツなどの運動を過度に行なうと、大腿四頭筋からつながる脛骨粗面部に負荷がかかり、軟骨が一部はがれるなどの物理的な刺激が生じます。成長期の結節部は柔らかいために刺激がより加わり、熱っぽさや腫れなどの炎症を生じやすくなります。運動を休止すれば症状は緩和されますが、継続するとさらに悪化し、脛骨粗面部が隆起してきます。

成長期を過ぎれば症状は治まりますが、成長骨端線は閉じ、骨は伸びなくなるのと共に、大人同様の硬い骨になります。

オスグッド病を放置してしまった結果、大人になってからも運動時や運動後に脛骨粗面が痛くなるといったオスグッド病による後遺症に悩まされる可能性も考えられますので注意しましょう。

現在行なっているスポーツを一時的にやめることが大切です。子どもは我慢してスポーツを継続し、症状を悪化させることが多いので、早めに異常を察知し、膝に負荷をかけさせないようにすることが重要です。

症状の緩和には、アイシングや消炎鎮痛剤の内服、サポーターやテーピングによる膝蓋靭帯への負荷の軽減が有効です。

安静や痛み止めなどを用いた薬物療法、物理療法、また、競技復帰のためのリハビリテーションを行います。

早期にスポーツ活動の休止を含めた安静保存療法を施行することによって、変形を残さず治癒できる可能性が期待できます。

これに対し進行してしまい、骨棘などを形成してしまうと痛みは長期におよび、スポーツ復帰後も違和感が残ることがあります。

重症化した場合では手術もありますが、成長期特有の一過性の症状の可能性もあるので、よく検討することが大切です。

多くの場合は保存的加療で軽快します。成長期の膝の痛みは早めにご相談ください。

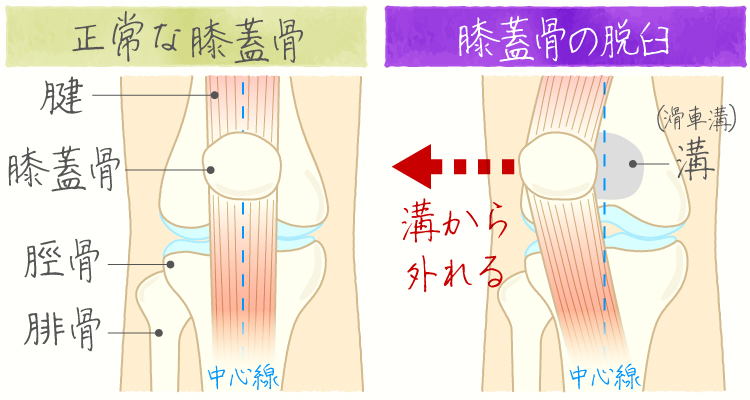

膝蓋骨脱臼は、スポーツ中によく起こる膝の障害の一つです。

特に思春期の女性に多く発生します。思春期の女性ホルモンが影響して、関節を取り巻く軟部組織がやわらかくなるためと考えられています。

年齢を重ねると関節は硬くなり、30歳を過ぎるころには脱臼する傾向が自然と減少します。

膝蓋骨が脱臼すると、膝にとても強い痛みがあり、腫れや関節内の出血、歩くのが困難になることがあります。

さらに、膝の動きにも制限が出ます。普段から膝の前面に痛みがある、膝蓋骨の内側が自然と痛む、押すと痛みを感じるなどの症状があります。

また、膝蓋大腿関節(しつがいだいたいかんせつ)の先天的な形態異常などにより膝蓋骨脱臼になりやすい人もいます。

膝蓋骨脱臼は、ジャンプの着地の際に太ももの筋肉が強く収縮したときに発生しやすいと言われています。

また、タックルや交通事故などで膝の内側に直接衝撃が加わった場合にも起こります。多くの場合、膝蓋骨は外側に外れます。

また、運動が繰り返されることにより、膝蓋骨の周りの靭帯がゆるんでしまうと、脱臼を起こしやすくなると言われています。

関節の骨が部分的にずれている膝蓋骨亜脱臼の場合は、自覚症状がないこともあります。

一般的に膝蓋骨を脱臼した際は、早急に医療機関で専門家による徒手整復(手で骨を元の位置に戻す処置)を行います。

整復後、約3週間はギプスや専用の装具で固定する必要があります。

自然に骨が元に戻ることもありますが、軟部組織を損傷している可能性も高いので早急にご相談ください。

繰り返し脱臼し、痛みが強くて保存療法では改善しない場合は、手術が必要になることがあります。

競技に復帰する際は、膝関節の慢性的なゆるみや再発のリスクを考慮します。

日常生活で予防するために、膝蓋骨の外側への脱臼防止サポーターやテーピングも外側への力を抑制する目的で使用します。

東京メトロ 丸の内線

東高円寺駅 1番出入口から徒歩2分

〒166-0012

東京都杉並区和田3丁目59−10 CTビル1・2F

※お車でご来院の際は

お近くのコインパーキングをご利用ください。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | - |

| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ▲ | ● | - | - |

現金のほか、以下の決済方法がご利用いただけます。