丸の内線 東高円寺駅 1番出入口から徒歩2分

03-3311-4811

03-3311-4811

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |

| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |

03-3311-4811

03-3311-4811

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |

| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |

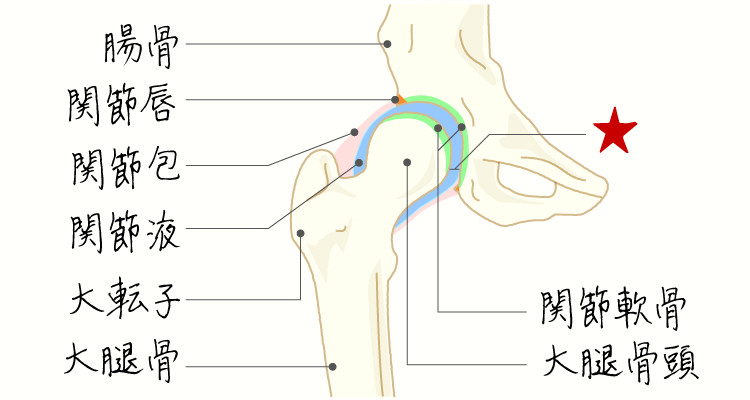

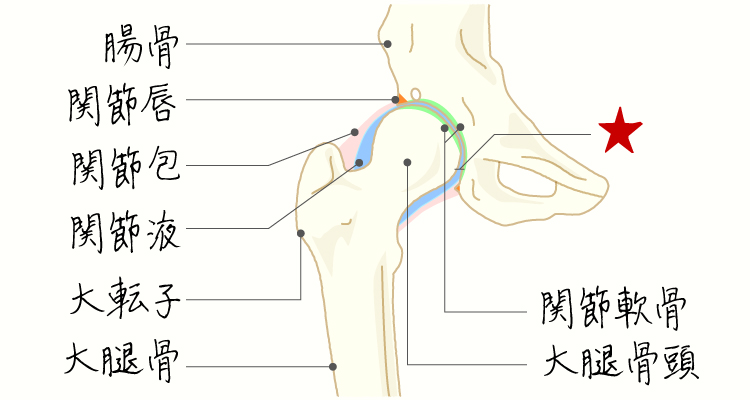

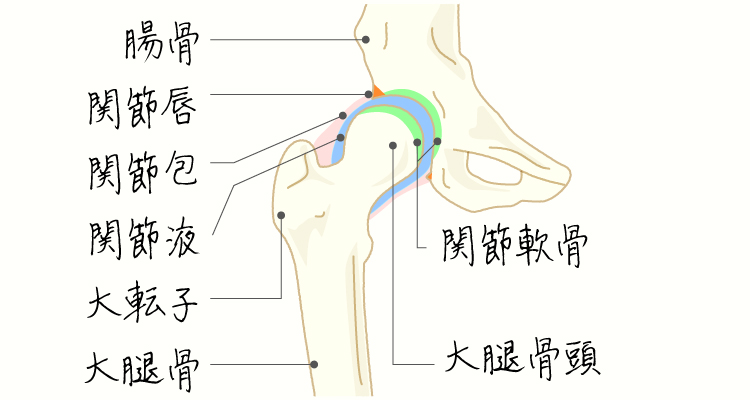

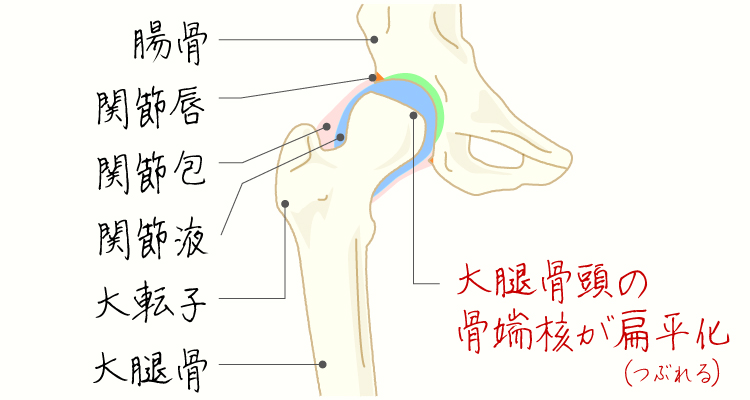

股関節は、脚の付け根にある球状の関節で、大腿骨(だいたいこつ)の頭(大腿骨頭 だいたいこっとう)と骨盤の受け皿(寛骨臼(かんこつきゅう))で構成されています。

歩行や立ち上がりなどの動作で体重を支える役割を担っており、筋肉や腱で覆われていて安定性を保っています。

股関節症の症状は、主に関節の痛みと機能障害です。

股関節は脚の付け根にあるので、立ち上がる時や歩き始めに脚の付け根に痛みを感じます。

関節症が進行すると痛みが強くなり、常に痛みが出たり、夜寝ていても痛むといった症状が出ます。

日常生活では、足の爪切りがしにくくなる、靴下が履きにくくなる、しゃがみこむ動作や正座が困難になります。

また長い時間立ったり歩いたりすることがつらくなりますので、台所仕事や日常のお掃除などに支障を来たします。

階段の昇り降りや車・バスの乗り降りも手すりが必要になります。

女性に多く、原因は発育性股関節形成不全の後遺症や股関節の形成不全といった子供の時の病気や発育障害の後遺症が主なものです。

近年は高齢社会となったため、年齢とともに股関節症を発症してくる場合もあります。

関節は再生しませんので、まず負担を減らして大事に扱うということが大切になります。

初期のうちであれば、どのような使い方をすると痛みが強くなるか良く自分自身の関節の調子を観察していただき、日常生活と症状を悪化させない使い方をマッチさせることが大切です。痛み止めの薬を使うことも選択肢に入りますが、できれば痛みが強い時や調子の悪い時、どうしても負担をかけなければならない時に限定して使うほうが良いと思います。

またもし過体重があればダイエットも考えてください。抵抗がなければ杖の使用もおススメです。

また、痛みがあるとどうしても歩かなくなり筋肉が衰えてしまいます。可能であれば水中歩行や水泳を週に2~3回程度行うと理想的です。

運動療法はどうしても痛みを誘発してしまう可能性がありますので、慎重に始めて徐々に運動強度を高めていくことが大切です。

これらの療法でも症状が改善しない場合は手術を考えます。

初期であれば自分の骨を生かして骨切り術の適応、関節の変形がすすんでいる場合は人工股関節手術の適応となります。

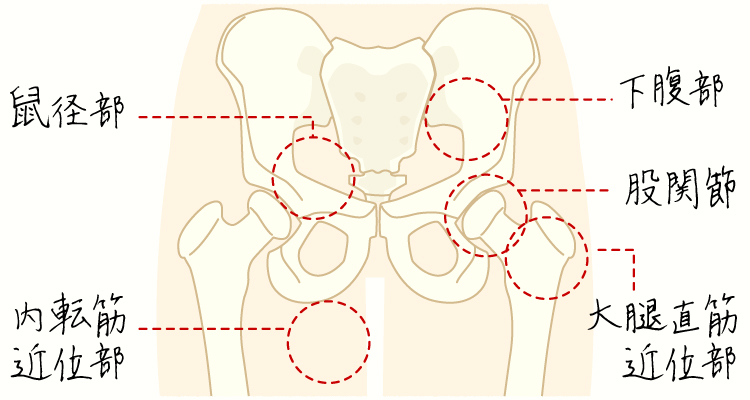

鼠径部痛症候群は、グロインペイン症候群とも言われ股関節や足の付け根に痛みや不快感を引き起こす症状の総称であり、原因はさまざまです。

グロインとは足の付け根を意味する英語です。一般的な症状として鼠径部に局所的な痛みや不快感が生じます。特にサッカー選手に多く、陸上競技、ラグビー、ホッケー、ウェイトリフティングなど20代の男性選手に多く見られます。

痛みは、鋭い痛み、鈍い痛み、刺すような痛みなど、さまざまなものがあります。

運動や身体を動かす際に痛みが増加することがよくあります。走る、跳ぶ、座るなどの動作が痛みを引き起こすことがあります。

痛みは鼠径部だけでなく、腹部や大腿部に広がるように放射痛を引き起こすことがあります。

下肢の外傷後や体幹から股関節にかけてスポーツによる使い過ぎなどによって筋力低下や柔軟性の低下、拘縮が起こり、それが鼠径部周辺の痛みとなって現れると考えられています。蹴る動作やランニングなどの繰り返しにより、鼠径部、股関節周辺、骨盤にストレスが加わって炎症が生じ、痛みとなります。

身体への直接的な接触(ラグビーのタックルなど)などで直接股関節周辺に打撲を受けた場合でも発症します。

急性期や発症後半年以内では、保存療法がメインです。痛みが強い場合は、2週間程度の運動休止が必要です。

痛みの部位の局所安静(ランニングや蹴る動作の禁止)、アイシングや温熱療法、消炎鎮痛剤投与、ステロイドホルモンの局所注射などが用いられますが、長期的には運動療法が有効です。

初期にはリハビリテーションは股関節の外転可動域訓練、筋力強化、内転筋のストレッチングから開始し、水中歩行やエアロバイクによる負荷訓練、その後ジョギングなどを行います。痛みが消失したからといって、早急な復帰は再発の危険性があります。

慢性化すると長期間(2~3ヵ月程度)の運動休止を余儀なくされるので注意が必要です。

長期間痛みが消失しない場合は、手術が検討されます。しかし原因がはっきりしないことが多く、主病変を特定して原因に対処することがほとんどです。最近では長期的な運動療法が有効であるためリハビリテーションを積極的に取り入れることが増えています。

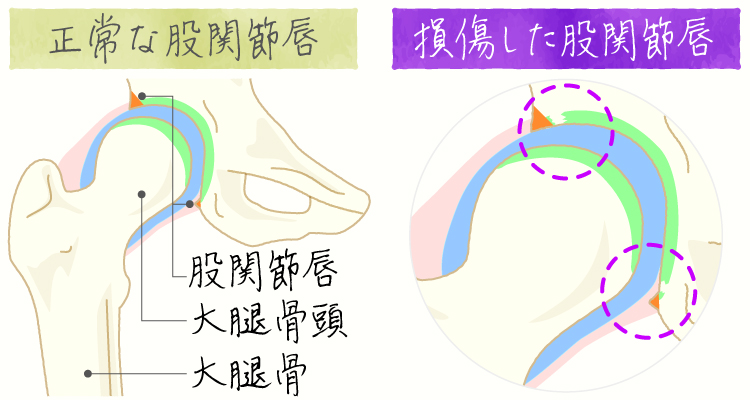

股関節唇(こかんせつしん)とは、骨盤側の股関節部分のまわりをぐるっと取り囲む柔らかい軟骨で、リング状のゴムパッキンのように大腿骨頭を包み込んでいる部分です。大腿骨頭を安定化させ、衝撃吸収の役割を担っています。

関節唇にも神経が存在し、損傷を受けると痛みが生じます。

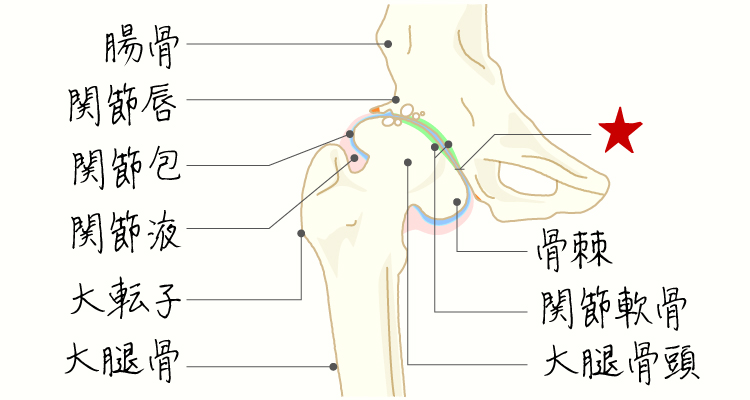

関節唇損傷が生じると骨頭が安定しなくなり、次第に軟骨がすり減って変形性股関節症になってしまう場合もあります。

股関節唇が損傷を受けると、脚を動かすような動作の際に痛みが走ったり、違和感や引っかかり感、股関節を動かせなくなってしまうロッキングという状態を引き起こしたりします。

また股関節がぐらついたり、股関節に骨がはまっていない感じがするなどの症状が出ます。

日常生活では、股関節をひねったりするような動作(あぐらをかく、靴下を履く、爪を切る、立ち上がる、車や自転車の乗り降り、脚を組む等)や、長時間椅子に坐っている状態の際に痛みや違和感を感じた場合に、股関節唇損傷の可能性があります。

股関節唇損傷自体が自然に治ることはほぼありませんが、約80%の方は保存療法で痛みが改善します。

まず、股関節が深く曲がるような動作やあぐらをかくように股関節を開く動作を避けることが大切です。

深いソファや床に座らないようにしたり、しゃがみ込みや、車の乗り降り、椅子から立ち上がるときなどに手を添えたりして、関節に少しでも力がかからないようにすることが必要です。

股関節の周りや体幹の筋力トレーニング、骨盤の柔軟性を得るなどのリハビリも痛みの軽減に役立ちます。

できるだけ関節唇への負担を与えないような股関節の動かし方、身体の使い方を理解しることが大切です。

また、股関節内の炎症を軽減する目的で股関節内にステロイド注射やヒアルロン酸注射をすることもあります。

このような日常生活での工夫やリハビリ、注射でよくなる方が多いですが、数ヶ月たっても改善しない場合は、一歩進んだ治療として手術を検討します。

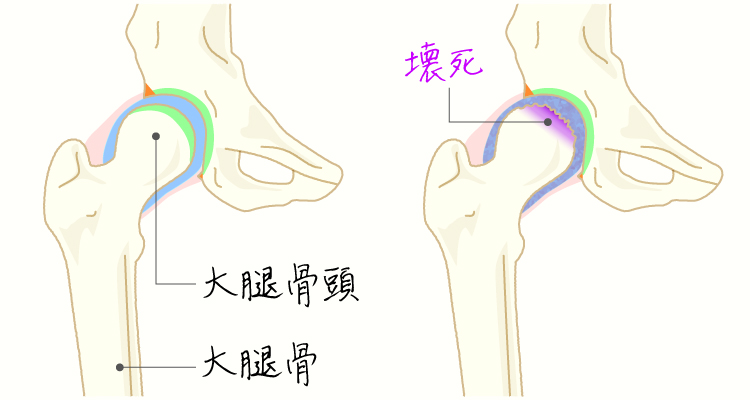

大腿骨頭壊死症は、骨壊死の原因が不明な特発性大腿骨頭壊死症と、原因が明らかな症候性大腿骨頭壊死症に分けられます。

特発性大腿骨頭壊死症の原因は不明ですが、免疫異常の疾患や臓器移植などによるステロイド投与、アルコール、喫煙が関連していることがわかってきています。

また、股関節周囲の骨折などによる外傷や、ダイビングや潜水などに関連した動脈ガス塞栓症などで発症する場合もあります。

身体の他の組織と同じで骨にも血液循環が必要なのですが、元々何ヶ所か血流障害を起こしやすい場所があります。

大腿骨頭はその代表的な部位で、軟骨で被われた大腿骨頭が関節内に深く納まっているため血管が少なく、血流障害を起すと骨の壊死が引き起こされます。

この壊死した骨の範囲が大きいと体重を支えきれなくなり、潰れてしまい、陥没変形を起こし痛みが生じます。

骨壊死が起こることと、痛みの出現には時間的に差があるので注意が必要です。

治療法は年齢、内科的合併症、職業、活動性、片側か両側か、壊死の大きさや位置などを考慮して決定します。

壊死の大きさや位置から予後がよいと判断できる場合や自覚症状がない場合は保存療法を適応します。

関節の病変が進むまで積極的な可動域訓練は必要ない場合が多く、痛みが強い時期には安静が大切です。

杖の使用による負荷の軽減や、体重維持、長距離歩行の制限、重たいものの持ち運び禁止などの日常生活で注意が必要です。

ただし、これらの方法では大腿骨頭が圧し潰されるのを防止する効果は大きく期待できないため、進行が危惧される状態では大腿骨頭温存のための手術の時機を逃さないことが重要です。

単純性股関節炎は、突然股関節の痛みを生じる疾患です。小児の股関節痛の中でもっとも頻度が高い疾患です。

整形外科では、日常よく見られる疾患でそれほどめずらしいものではありません。

2歳から12歳の間に発症することが多く、男児の発生率が女児に比べて2~3倍多いと傾向があります。

比較的急に股関節、大腿部、膝の痛みを訴え、痛くて歩けなくなったり、痛みのために脚を引きずるような歩行になります。

また、痛みのため股関節の動きに制限が生じ、安静時には股関節屈曲、内転、内旋のポジションをとることがあります。

原因は外傷やアレルギー、感染症など多岐にわたると考えられていますが、詳細は不明です。

そのため単純性股関節炎には明確な診断基準がなく、他の疾患を除外して本症と診断される除外診断です。

器感染症が先行する例があり微熱が見られることもありますが、患部の腫れや発赤、熱感は認められず、発熱もほとんど見られません。

単純性股関節炎であれば、手術などの特別な治療は基本的に必要ありません。

通常は股関節を安静にしておくことで、数日から長くても2週間程度で症状が軽快します。

数回繰り返すこともありますが、予後は良好です。

何らかの原因で股関節に炎症が生じ、関節液が過度にたまる一過性の股関節炎です。

股関節をおおっている関節包が強く緊張するため、股関節の動きが悪くなり、動くと痛みを感じます。

痛みがあるうちは安静にすることが最良の予防法です。スポーツはもちろん登園や通学も控え、休ませることが大切です。

日常生活においても、股関節から膝関節にかけて負担のかかる動作は避けましょう。

ペルテス病は生後18ヶ月より骨成熟(18歳前後)までの間に発症した、大腿骨頭の血行障害により生じる大腿骨頭壊死をいいます。

骨頭の血行障害は外傷や股関節の手術、股関節脱臼の治療過程において生じることがありますが、ペルテス病には主にそのような明確なきっかけがなく生じるところが一つの特徴です。

原因はよくわかっていませんが、大腿骨頭の血のめぐりが悪くなって弱い状態となり壊死を起こし、つぶれて変形してしまいます。

一般的に幼稚園児などの低年齢の子は早くきれいに治り、小学校高学年になると、治るまでに時間がかかり、変形も生じやすくなります。

元気のいい小柄な男児に多く見られ、症状としては股関節部や大腿部、ひざの痛みを訴えることが多いです。

年少児では痛みを訴えずに、足をひきづるだけのこともあります。股関節の動きは制限され、足を開いたり、ねじったりすると特に痛みが出ます。

年齢、壊死の程度、初診時の変形の程度、病気の時期、さらには治療環境も重要で、本人の性格や家族との関係性、病院から通える学校が有るか否か、また、年齢が高くなれば友達関係も考慮しながら治療法を選択します。

そしてペルテス病で重要なことは早期診断、骨頭の包み込みと変形度合い、可動域を広げる訓練の3つです。

経過観察以外に治療法として免荷・牽引療法、装具治療、手術があります。装具治療と手術的治療は原理に関してはまったく同じです。

まず牽引により拘縮(こうしゅく)を除去し、その後骨頭を健常な臼蓋に包み込んで訓練によって関節可動性を維持し変形の矯正と予防をおこないます。臼蓋による包み込みと、可動域を広げそれを維持する訓練はどちらも欠くことはできません。装具療法の場合には特に訓練が重要となります。

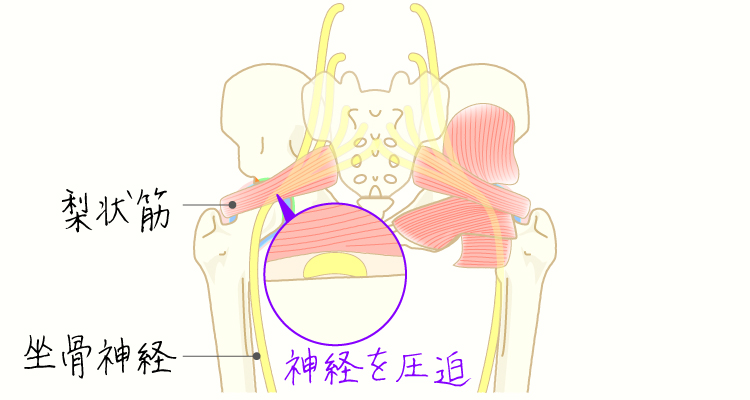

坐骨神経は、骨盤からでて足へ向かいますが、その際に骨盤の出口のところで、梨状筋(りじょうきん)という筋肉とのトンネルを通ります。

この筋肉は通常柔らかいのですが、負担がかかって硬くなってしまうと、おしりに痛みを起こしたり、側を走る坐骨神経をつぶしてしまいしびれがでてきます。このような病態を梨状筋症候群といいます。

梨状筋症候群は、狭い意味では梨状筋自体が原因となる圧迫性の坐骨神経障害を指しますが、臨床では上記の圧迫性坐骨神経障害の総称として、梨状筋症候群が用いらます。

長時間の座位や足の運動不足、スポーツなどでの過剰な負荷などが原因となることがあります。

症状は坐骨神経痛に似ており、腰から臀部、脚の裏側にかけて痛みやしびれが生じることがあります。

長時間座っていると痛みは強くなり、歩くと楽になることもあります。

草むしりなど中腰姿勢やゴルフなどのスポーツ、長時間の運転など、梨状筋に負担のかかるようなことで起こりやすくなります。

軽度の梨状筋症候群では、安静にして臀部を休めることが効果的な場合があります。特に激しい運動や長時間の座位を避けることが重要です。

リハビリやマッサージなどで筋肉の緊張をほぐし、梨状筋のストレッチングを行うことで改善効果が期待できます。

梨状筋の痙攣や緊張を和らげるために筋弛緩薬が処方されることがあります。

また痛みの軽減を目的として炎症を抑える薬剤が効果的な場合があります。

梨状筋による神経の圧迫が原因であれば、梨状筋の切離術などの手術を検討します。

坐骨神経痛と梨状筋症候群は、症状が酷似しているため、早めのご相談ください。

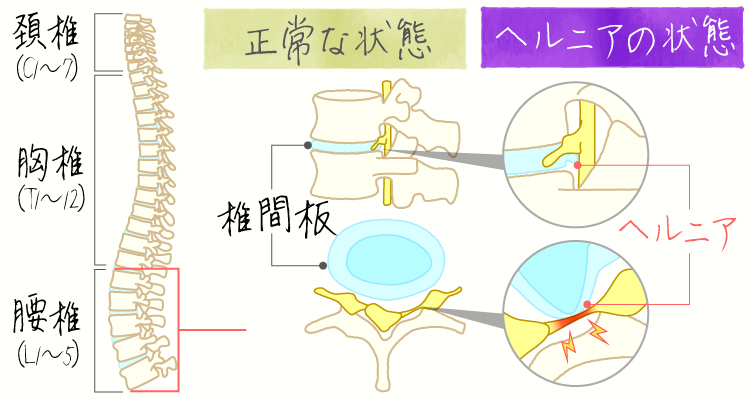

脊椎は、椎骨と呼ばれる骨が連結してできています。

腰椎とは、脊椎の下のほうにあり、5個の椎体(ついたい)で構成された部分です。

椎体と椎体の間には椎間板があります。

椎間板は、水分をたくさん含んだゼリー状の髄核(ずいかく)と、それを取り囲む線維輪(せんいりん)と呼ばれる軟骨組織の二重構造になっており、腰椎に加わる圧力を分散させ、衝撃を和らげるクッションのような役割を果たしています。

加齢などによって髄核を取り巻く線維輪が弾力を失うと、小さな亀裂が生じ、髄核の一部が外に飛び出します。

この押し出された髄核が神経を圧迫してしまい、腰に痛みが生じるのです。

この状態を放置していると、髄核がどんどん押し出され、痛みやしびれがだんだん強くなっていきます。

腰椎椎間板ヘルニアの症状には、急性型と慢性型があります。

急性型は、重たい荷物を急に持ち上げたときや、くしゃみをしたときに起こるものです。

痛みが激しく歩くこともできなくなる場合もありますが、安静のすることで次第に症状は軽くなります。

しかし、そのまま放っておくとさらに椎間板から髄核が押し出されて、神経を圧迫してしまうため慢性的な痛みとなります。

どちらのタイプも腰の痛みのほかに、左右どちらかの太ももから膝、足にかけて激しい痛みが起こる坐骨神経症を伴うケースもあります。

腰椎は5個の椎体と5個の椎間板で構成されています。

そのうち、ヘルニアを起こしやすいのは、第4腰椎と第5腰椎の間にある椎間板と、第5腰椎と仙骨の間にある椎間板です。

多くの症例で背中を伸ばしているときや、寝ているときは痛みが楽になります。

反対に、背中を丸めたり、前かがむと神経が圧迫されて痛みやしびれが強くなるのが特徴です。

通常は消炎鎮痛剤や神経痛に対する内服薬の治療がまず行われます。

痛みが強い場合には腰部の安静やコルセットの装着などを行い、さらに症状が強い場合には神経ブロック療法(神経の周りに痛みや炎症を抑える薬を注射する)を行い痛みをやわらげます。

急性期が過ぎれば骨盤牽引、運動療法などを行います。

一般的に手術をせずに薬物治療や理学療法などで症状は軽快します。

痛みが治らない場合や下肢の脱力、排尿・排便障害がでてくるような場合には手術が行われます。

東京メトロ 丸の内線

東高円寺駅 1番出入口から徒歩2分

〒166-0012

東京都杉並区和田3丁目59−10 CTビル1・2F

※お車でご来院の際は

お近くのコインパーキングをご利用ください。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | - |

| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ▲ | ● | - | - |

現金のほか、以下の決済方法がご利用いただけます。