丸の内線 東高円寺駅 1番出入口から徒歩2分

03-3311-4811

03-3311-4811

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |

| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |

03-3311-4811

03-3311-4811

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |

| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |

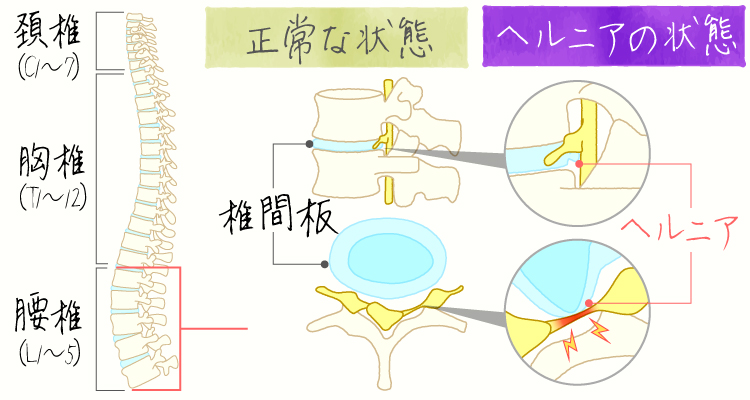

腰椎(ようつい)とは、5つの骨からなり、背骨の下部にある椎骨(ついこつ)で構成される部分です。

一番下は仙骨に連結されています。

腰椎は、立ったり歩いたりする姿勢を保つために前方に向かって出っ張るようにカーブを描いています。

運動器疾患の中で腰痛は最もご相談の多い症状の1つです。

脊椎は、椎骨と呼ばれる骨が連結してできています。

腰椎とは、脊椎の下のほうにあり、5個の椎体(ついたい)で構成された部分です。

椎体と椎体の間には椎間板があります。

椎間板は、水分をたくさん含んだゼリー状の髄核(ずいかく)と、それを取り囲む線維輪(せんいりん)と呼ばれる軟骨組織の二重構造になっており、腰椎に加わる圧力を分散させ、衝撃を和らげるクッションのような役割を果たしています。

加齢などによって髄核を取り巻く線維輪が弾力を失うと、小さな亀裂が生じ、髄核の一部が外に飛び出します。

この押し出された髄核が神経を圧迫してしまい、腰に痛みが生じるのです。

この状態を放置していると、髄核がどんどん押し出され、痛みやしびれがだんだん強くなっていきます。

腰椎椎間板ヘルニアの症状には、急性型と慢性型があります。

急性型は、重たい荷物を急に持ち上げたときや、くしゃみをしたときに起こるものです。

痛みが激しく歩くこともできなくなる場合もありますが、安静のすることで次第に症状は軽くなります。

しかし、そのまま放っておくとさらに椎間板から髄核が押し出されて、神経を圧迫してしまうため慢性的な痛みとなります。

どちらのタイプも腰の痛みのほかに、左右どちらかの太ももから膝、足にかけて激しい痛みが起こる坐骨神経症を伴うケースもあります。

腰椎は5個の椎体と5個の椎間板で構成されています。

そのうち、ヘルニアを起こしやすいのは、第4腰椎と第5腰椎の間にある椎間板と、第5腰椎と仙骨の間にある椎間板です。

多くの症例で背中を伸ばしているときや、寝ているときは痛みが楽になります。

反対に、背中を丸めたり、前かがむと神経が圧迫されて痛みやしびれが強くなるのが特徴です。

通常は消炎鎮痛剤や神経痛に対する内服薬の治療がまず行われます。

痛みが強い場合には腰部の安静やコルセットの装着などを行い、さらに症状が強い場合には神経ブロック療法(神経の周りに痛みや炎症を抑える薬を注射する)を行い痛みをやわらげます。

急性期が過ぎれば骨盤牽引、運動療法などを行います。

一般的に手術をせずに薬物治療や理学療法などで症状は軽快します。

痛みが治らない場合や下肢の脱力、排尿・排便障害がでてくるような場合には手術が行われます。

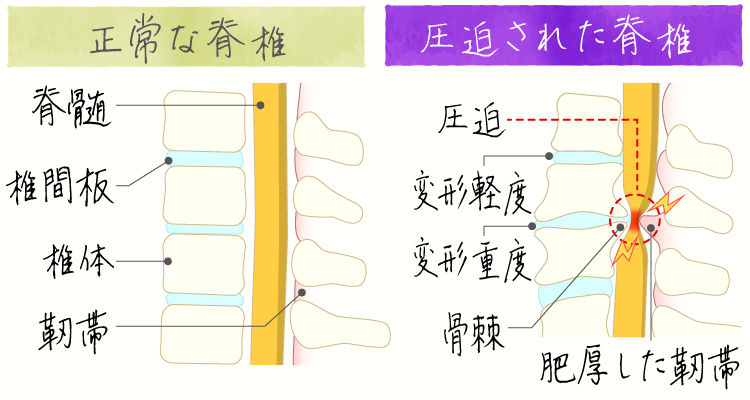

腰部変形性脊椎症は大半は加齢によるものですが、重労働や激しいスポーツ、生活習慣なども原因となります。

加齢や生活習慣などにより、椎間板の中心部であるゼリー状の部分の水分が少なくなると弾力が失われていき、椎間板がつぶれやすくなります。

椎間板がつぶれて薄くなると、椎骨と椎骨との間が狭くなり椎骨同士が摩擦ですり減っていきます。

椎間板が劣化すると、不安定になった背骨を支えるために、椎骨がとげのような骨棘(こっきょく)を作り出します。

この背骨を安定化させるために作り出された骨のとげが神経を刺激し、痛みを引き起こします。

体を動かそうとすると腰が痛み、動いていると痛みが治まることが腰部変形性脊椎症の特徴です。

腰部変形性脊椎症が進行すると、脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニアなどの他の病気を引き起こすことがあります。

脊柱管狭窄症になると、神経が圧迫され神経障害や血流低下を起こし、腰の痛みだけではなく足のしびれや歩行障害などの症状が現れます。

また、痛みを避けようとするために姿勢がゆがんでしまう場合もあります。

そうなると、負担のかかった別の部分に痛みが生じたり、体調に変化が現れたりする可能性が出てきます。

腰部変形性脊椎症は、骨に変形が起きているため完治することはありません。

症状の緩和や体質の改善を図ることで炎症を抑え、痛みの悪化や症状の進行を防ぎます。

症状に応じて、投薬、注射、物理療法といった対症療法を行います。

状況によりリハビリを行い、筋力を向上させ痛みが出にくい腰椎を目指します。

脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニアなどの他の病気を引き起しており、痛みが改善しない場合や下半身に力が入らない、排尿・排便障害を伴うような場合は手術を検討します。

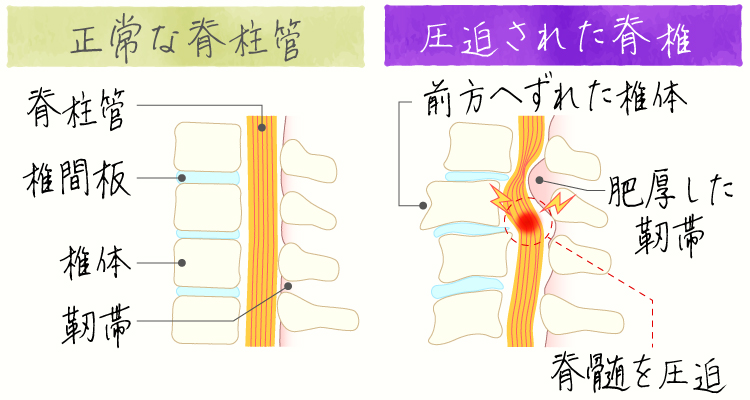

腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)は、40歳以上の中高年に多くみられる病気です。

脊椎は、椎骨と呼ばれる骨が積み重なってできています。一つ一つの椎骨には穴(椎孔(ついこう))が空いており、1本の管のようになっています。

この管を脊柱管(せきちゅうかん)といい、その中には脊髄とそれに続く馬尾(ばび)神経が入っています。

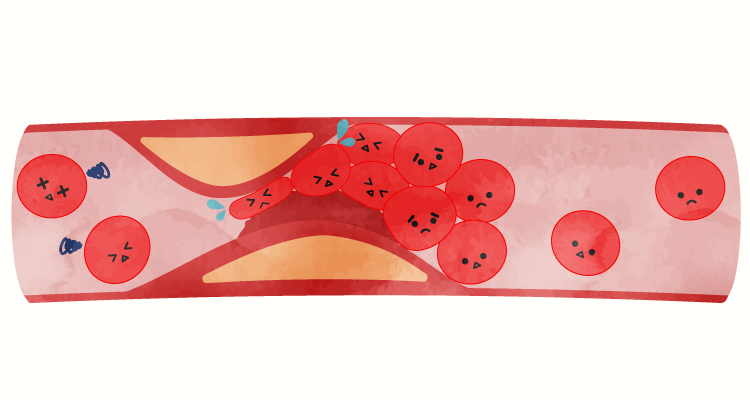

しかし、加齢などの影響で椎間板や腰椎が変形・変性し、脊柱管が狭くなると、その中を通っている馬尾神経が圧迫されてしまいます。

馬尾神経は脚部の神経をコントロールしている神経なので、圧迫されることで神経の働きが乱れ、足に痛みやしびれが起こったり、動きが悪くなったりします。

またまれなケースですが、生まれつき脊柱管が狭いため発症する場合もあります。

腰痛はそれほどひどくない場合が多く、背筋を伸ばして立ったり歩いたりすると脊柱管が狭まり、馬尾神経がさらに圧迫されるため、下肢のしびれ、足のもつれなどが生じます。長い距離を続けて歩くのが困難になります。

しかし、しゃがんだり、前かがみになって神経の圧迫が解放されるような姿勢で休憩すると、症状が治まり、また歩けるようになります。

このように歩行と休息を繰り返す状態を間欠性跛行(かんけつせいはこう)といいます。特に、朝や寒い季節に症状が出やすい特徴があります。

通常、歩くことは筋力の強化に役立つとして推奨されますが、この病気の場合は症状を悪化させる可能性があるためおススメできません。

腰部脊柱管狭窄症が進行すると、仰向けになっても足のしびれが取れず、からだを横にして背中を丸めないと眠れなくなるほか、排尿・排便障害を起こすこともあります。

また、神経の圧迫が強くなって、急激に症状が悪化する場合があります。

軽いしびれなど症状が軽い場合は安静にし、消炎鎮痛剤の投与、コルセット装着や牽引等を行い、症状が強い場合、神経や硬膜外に痛み止めの注射を行います。

2~3カ月の保存的療法による効果が思わしくない場合や麻痺が進行している場合、歩行障害が明らかな場合などは手術をして、神経の圧迫を取り除き症状の軽快や進行予防をはかる必要があります。

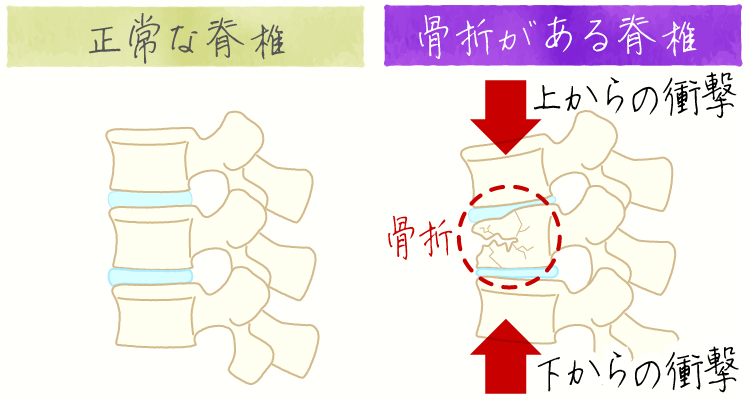

比較的弱い外力によっても生じる骨粗鬆症(こつそしょうしょう)によるものや転移性骨腫瘍による病的な椎体骨折、強い外力により生じる外傷性の椎体骨折などがあります。総じて圧迫骨折とよばれることもあります。

高齢者の特に女性に多く、胸椎と腰椎の移行部(胸腰移行部)あたりの椎体に生じ、多くがが骨粗鬆症に起因して尻もちなどの軽微な外力により生じるものです。

尻もちなどの明らかに外力が加わったものでは、通常は骨折のある部位の疼痛を伴います。

他の骨軟部損傷を伴うことも多く、脊髄損傷を生じる場合もあります。

部位にもよりますが、胸腰移行部に生じた場合、重症では両下肢麻痺を生じるなど、さまざまな症状を呈します。

いくつもの場所に多発性に椎体骨折が生じると背中が丸くなり、身長が低くなります。

腫瘍などの転移によるものは、骨折部の体動時の痛みのほかに安静時にも痛むのが特徴的です。

骨粗鬆症による軽度の骨折の場合はコルセットなどの外固定をし、お辞儀する動作を禁じ、比較的安静にします。

安静にすることで、3~4週ほどでほとんどが治ります。

強い外力によるものでは、ギプスや装具などの外固定で早期に離床し歩行訓練するのが基本になります。

圧迫骨折が高度であったり、骨折部の不安定性が強いなど、いつまでも痛みが残るものには、手術が必要になることがあります。

加齢による骨や椎間板の変性、変化のような構造的な問題がなく起こる腰痛を総じて筋・筋膜性腰痛症と呼ぶことが多いです。

体の背面には多くの靭帯や筋肉が集まっており、これらが脊椎を支え、正しい位置にとどめてくれています。

この筋肉を伸ばしすぎたり、疲労が蓄積すると、筋肉には小さな損傷が起こります。

傷ついた筋肉は脊椎を正しい位置に保つことが難しくなり、結果として腰痛を引き起こします。

急性の筋膜や筋肉損傷はいわゆる肉ばなれと呼ばれています。症状は腰椎に沿って発生する腰の痛みや圧痛、運動時の痛みです。

慢性の場合は、主に使いすぎによる疲労が原因で症状として背筋の緊張が高まり、筋肉に沿った痛みがあります。

急性の腰痛症では身動きも困難な場合があり、安静にします。ただ、長期的な安静は筋力や柔軟性の低下につながるため、強い痛みが軽減したらすみやかに機能訓練を開始します。

また、消炎鎮痛内服剤、湿布などの外用剤の使用や温熱療法(ホットパックなど)、物理療法(電気治療、低周波、体外衝撃波)、超音波、さまざまな治療がありますので、症状や病状に応じ治療法を選択します。

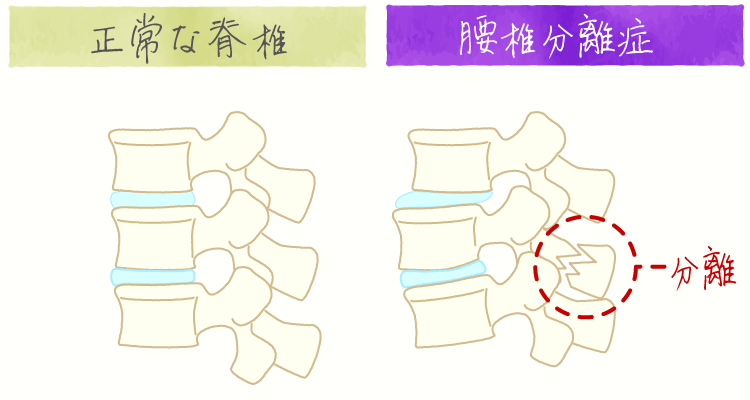

腰椎分離症とは、腰椎(腰の背骨の腰の部分)の後方部分である椎弓(ついきゅう)が分離(骨折)した状態です。

スポーツなどによって腰椎に繰り返し負荷がかかることで発症し、成長期のスポーツ選手に多く見られます。

腰椎分離症の主な症状は腰痛で、腰を反らしたりひねったりしたときに腰に電気が走るような痛みがでます。

また、長時間立ち続ける、長時間座り続ける、中腰の姿勢を取るなどでも痛みがでやすいです。

腰痛(腰のベルトのあたりの痛み)の場合と、おしりや大腿(太もも)の痛みを出す場合があります。

痛みは腰を後ろにそらせた時に強くなります。

10代から高齢者まで広い範囲にわたって腰痛や下肢痛、しびれが出ます。

症状は病期によって異なります。

分離発生段階は、腰を反らしたときに狭い範囲に限られた痛みを感じ、ほとんどがスポーツ中やスポーツ直後に腰痛を自覚します。

完全に骨が折れ、痛いまま長期間放置していると完全に分離してしまい、分離部は偽関節(ぎかんせつ)という治りにくい状態になります。

このとき、主に腰痛や下肢痛が生じます。このときの腰痛の原因は分離部の炎症と考えられ、分離部にも水がたまるようになります。

また偽関節となった分離部は、周囲に骨のとげが発生し、神経と接触することで下肢痛を引き起こすことがあります。

長時間座っていたり、立っていたりしても症状を自覚し、さらには歩行時にも下肢痛やしびれなどの症状が出てくることがあります。

若い頃に腰痛を放置した方で、そのまま年齢を重ねても腰痛を持病で持っている方の中にこの分離症による偽関節を認めることがあります。

分離症は、発生して初期のうちは単なる疲労骨折なのですが、時間とともに病態が変化していき、治療方法も大きく変わっていきます。

そのため、治療にあたってはそれぞれの病態に応じた治療法が必要です。

腰椎分離症は早期発見、早期治療が重要です。

早い段階で適切な治療を行うことができれば、完全に治る場合が多く、分離が進行してしまうと、完治は難しくなってしまいます。

発生初期の段階の分離症に対しては、骨の癒合(くっつくこと)を目指した根治治療をおこないます。

コルセットを装着し、骨の癒合状況に応じて3ヶ月から12ヶ月間程度のスポーツなどの運動中止を行います。

きちんと骨が癒合できれば、保存的な治療で完治する確率が高まります。

一方で、偽関節の状態の分離症に対しては、コルセットを装着して安静を保っていても、骨の癒合は望めません。

よって、痛みの管理が治療の目的になります。分離部由来の腰痛に対しては、消炎鎮痛剤内服から始まり、症状が強い場合にはブロック注射を行います。保存治療で効果がない場合は、根治的な手術を検討します。

また腰痛や神経根圧迫によるおしりや下肢の痛み、しびれで日常生活や仕事に支障が生じれば、神経の圧迫を除去する手術や固定術を検討します。

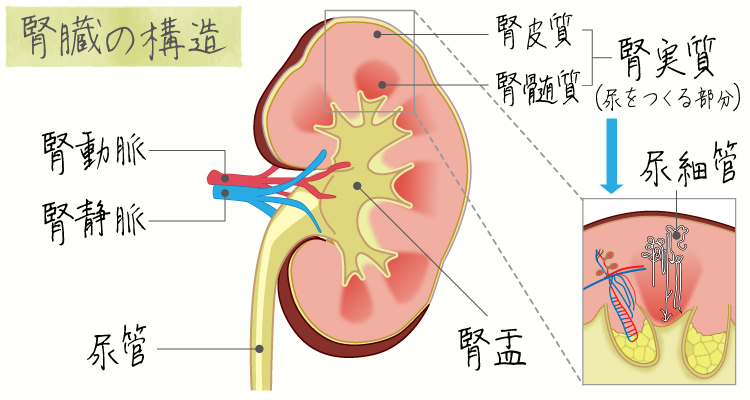

腎臓の疾患が原因で腰の痛みを引き起こすことがあります。

腎臓は後腹膜臓器で、背骨の両脇、横隔膜(おうかくまく)の下あたりに位置しているため、腎臓に異常が生じると腰や背中周辺に痛みとして現れることがあります。

腎臓の疾患が原因で腰の痛みを引き起こす可能性がある症状には、次のようなものがあります。

1. 腎臓結石

腎臓結石が尿管に詰まると、急激な激痛を伴うことがあり、腰や脇腹に痛みが走ることがあります。この痛みは腎疝痛と呼ばれ、非常に強い痛みが特徴です。

2. 腎盂腎炎

腎盂腎炎は、腎臓の感染症で、高熱や寒気、尿のにごり、頻尿、排尿痛などを伴います。腰や背中の痛みが現れることがあり、感染が進行すると歩くことも困難になるほど非常に強い痛みが生じることがあります。

3. 慢性腎臓病

慢性腎臓病は初期には症状が出にくいですが、進行すると体のむくみや倦怠感、背中や腰に重く鈍い痛みが出ることがあります。

4. 多発性嚢胞腎

遺伝性の疾患で、腎臓に多数の嚢胞ができることが特徴です。腎臓が大きくなり、周囲の組織を圧迫するため、腰や背中の痛みが生じることがあります。

5. 腎臓腫瘍

腎臓に腫瘍が発生すると、周囲の組織や神経を圧迫するため、腰の痛みとして現れることがあります。痛みは症状が進行するにつれて強くなる場合があります。

腎臓疾患による痛みを軽減するためには、原因となる疾患の治療が必要です。

腎臓結石や腎盂腎炎は、早期の治療が効果的ですので、腰や背中に異常な痛みを感じた場合は、速やかにご相談ください。

血管疾患が原因で腰に痛みが現れることがあります。

特に、大動脈やその分枝に関係する血管の異常や疾患が腰痛として症状に出る場合があります。

以下は、血管疾患による腰の痛みについての主な原因と特徴です。

1. 腹部大動脈瘤

腹部大動脈瘤は、大動脈が瘤(こぶ)のように膨らむ病気で、破裂すると生命に関わる重篤な状態となります。こぶが大きくなると、背中や腰に鈍い痛みや圧迫感が生じることがあります。症状は一定しないことが多いですが、瘤が破裂した場合には激しい腰痛や腹痛を伴い、急激な血圧低下やショック状態が現れます。

2. 動脈硬化症による血流障害

動脈硬化によって血流が悪化すると、下肢への血流が不足し、間欠性跛行(かんけつせいはこう)(歩行中に足の痛みやしびれが現れ、休憩すると改善する)などが生じます。この際、腰部や下肢に痛みや違和感が現れることがあります。血管の狭窄や閉塞が腰部を支える筋肉や神経にも影響を及ぼすと、腰痛が続くことがあります。

3. 静脈血栓症

下肢の静脈に血栓ができると(深部静脈血栓症など)、血流が滞り、下肢にむくみや痛みが生じます。この血流障害が腰部に関連する神経や血管に影響することで、腰に鈍い痛みが出ることもあります。血栓が肺に流れて肺塞栓症を引き起こすこともあるため、早期の対応が重要です。

4. 腸骨動脈の狭窄や閉塞

腸骨動脈は、腹部大動脈から分かれて骨盤へと血流を供給する大事な血管です。この動脈に狭窄や閉塞が生じると、骨盤周辺や下肢への血流が不足し、腰痛や脚の痛み、しびれが起こります。特に運動後に痛みが増すことがあり、動脈硬化の一環として発症することが多いです。

血管疾患が原因で腰痛が生じている場合、早期の診断と適切な治療が必要です。

血管疾患は放置すると重篤な症状に進行するリスクがあるため、腰の痛みに違和感を感じたらすぐにご相談ください。

東京メトロ 丸の内線

東高円寺駅 1番出入口から徒歩2分

〒166-0012

東京都杉並区和田3丁目59−10 CTビル1・2F

※お車でご来院の際は

お近くのコインパーキングをご利用ください。

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00〜12:30 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | - |

| 14:30〜18:00 | ● | ● | ● | ▲ | ● | - | - |

現金のほか、以下の決済方法がご利用いただけます。